|

(Arpino, 1684 - Napoli, post 1745)

Il Musico, infatti, fu un assiduo frequentatore del salotto musicale

e letterario dell’ispiratrice ed interprete favorita delle prime opere

composte a Napoli dall’abate Pietro Metastasio, che proprio nella Città

partenopea muoveva i suoi passi di autore di drammi per musica.

Nell’estate del 1720, al giovanissimo Pietro Metastasio venne

affidato l’incarico di comporre i versi di una Cantata, per i

festeggiamenti del compleanno dell’Imperatrice d’Austria Elisabetta

Cristina di Brunswick-Wolfenbuttel, moglie di Carlo VI, che il musicista

napoletano Nicola Antonio Porpora avrebbe posto in musica. Il

committente, Antonio Carmine Caracciolo, Principe della Torella (1692-1740)

apparteneva ad una Famiglia fra le più prestigiose della nobiltà

partenopea e, come il padre Giuseppe, era particolarmente interessato alle

attività musicali, considerate un mezzo privilegiato per accrescere il

prestigio personale e per favorire la carriera politica nell’ambiente

della Corte Vicereale di Napoli (1). Nacque

così la Serenata L’Angelica, che riveste un posto significativo

nella Storia della Musica, in quanto segnò l’esordio di Pietro Metastasio

come autore di libretti per musica e, nello stesso tempo, il debutto, nel

ruolo del giovane pastorello Tirsi, del quindicenne Carlo Il Libretto originale della Serenata, recentemente rinvenuto a Napoli, reca l’elenco a stampa dei personaggi ed interpreti: nei ruoli principali di Angelica e Medoro, cantarono Marianna Benti Bulgarelli e Domenico Gizzi, mentre nel ruolo di Orlando si cimentò il famoso contraltista Francesco Vitale. I due ruoli minori vennero affidati alla celebre coppia di buffi, Gioacchino Corrado e Santa Marchesini. Nel ruolo di Tirsi, pastorello, cantò il già citato Carlo Broschi. Tratta

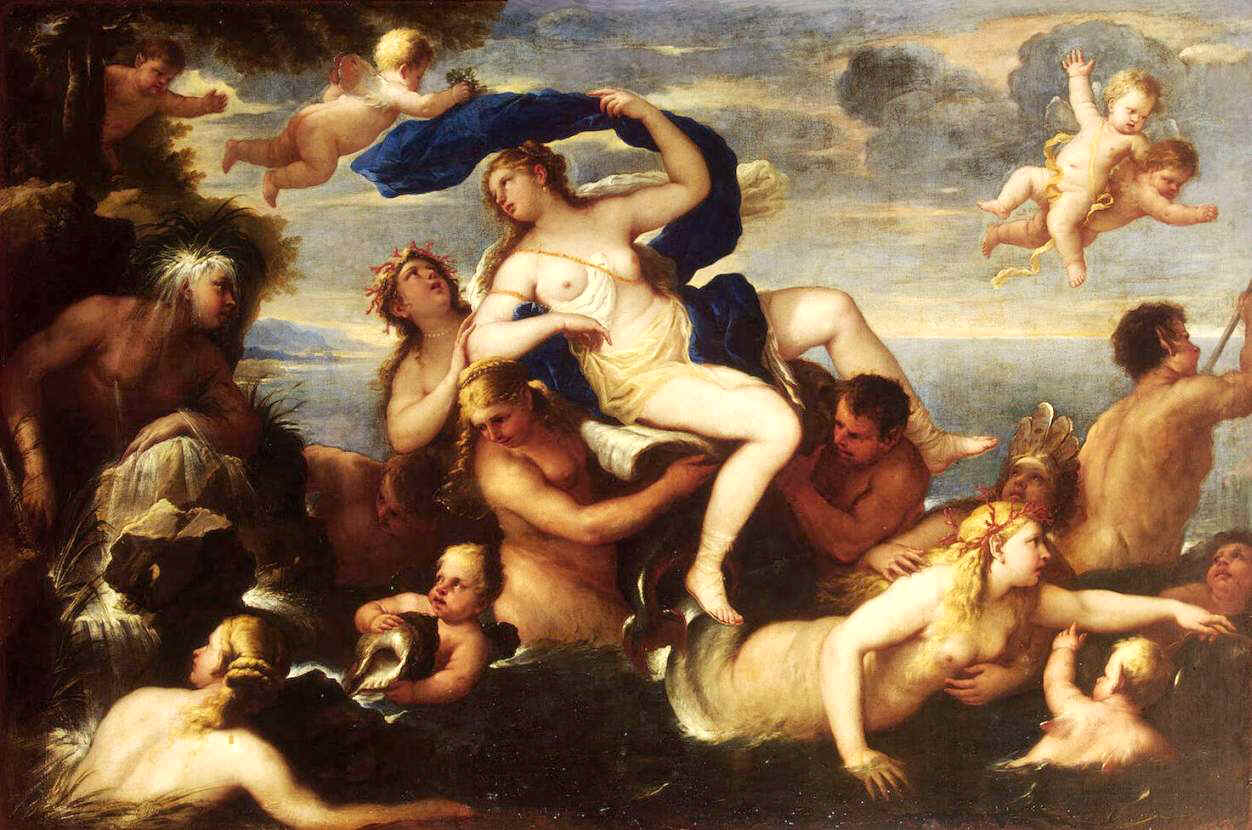

dal celeberrimo episodio di Angelica e Medoro dell’Orlando

Furioso di Ludovico Ariosto e messa in scena con grande sfarzo, la

Serenata si adeguava ai migliori modelli delle Cantate celebrative, come un

tipico esempio di spettacolo di corte, in gran voga nel periodo

tardo-barocco. Quali manifestazioni artistiche proprie delle tradizioni

encomiastiche ed allegoriche, le Azioni per Musica o Serenate

venivano richieste per celebrare, nell’ambito della più eletta

aristocrazia, eventi e ricorrenze di personalità di altissimo rango,

imperiale ed istituzionale. Questo

componimento per musica conserva intatto quel fascino arcadico che costituì,

fin dagli esordi, una delle maggiori fortune della drammaturgia metastasiana.

Fra i momenti migliori dell’opera si pone, certamente, il duetto

conclusivo della Prima Parte, affidato alla Romanina e a Domenico Gizzi,

dove l’armonia del verso e la finezza espressiva sono evocatrici di un

afflato lirico, destinato a fondersi pienamente con le note del Porpora, in

un’autentica “favola musicale”, pervasa di una luce incantevole e

preziosa: Angelica Se

infida tu mi chiami,

Se temi del mio amor,

Offendi un fido cor,

Ingrato sei.

Se tu crudel non m’ami,

Se meco fingi amor,

Tradisci un fido cor,

Ingrata sei. Angelica

Sprezzami pur, se vuoi,

Amante ognor sarò.

E a te serbar saprò Gli affetti miei.

Se

&c." (2). Bella

Diva all’ombre amica

Scorgi almen con puro ciglio

Nel periglio

Il nostro amor. Nuda

splendi, e chiara in Cielo,

Come allor, che senza velo

Fosti in braccio al tuo Pastor. Bella

&c." (4).

La

“Gazzetta di Napoli” del 10 settembre 1720, offre una descrizione

fedele delle circostanze dell’esecuzione di questa importante Serenata,

che costituì un evento di primissimo piano per il mondo musicale della Città

e per l’aristocrazia filoaustriaca: Metastasio

conservò per tutta la vita il ricordo nostalgico di questo suo esordio

poetico nelle feste teatrali napoletane. In un sonetto dedicato molti anni

dopo a Carlo Broschi, il poeta attribuiva all’ormai celebre Farinelli "l’affettuoso

nome di gemello", in quanto "entrambi, per dir

così, nati insieme alla luce del pubblico; poiché l’uno fu udito con

ammirazione la prima volta in Napoli, cantando nell’Angelica e Medoro,

primo componimento uscito dalla penna dell’altro": "E che

appreser gemelli a sciorre il volo La tua voce in Parnaso e il mio pensiero" (7). Diego

Pignatelli d’Aragona (1687-1750), figlio primogenito di Don Niccolò

Pignatelli, Principe del Sacro Romano Impero, Viceré di Sicilia e Duca di

Terranova e Monteleone, apparteneva alla più eletta aristocrazia

partenopea. Sua moglie, Margherita Pignatelli, era sorella del Principe di

Belmonte, Antonio Pignatelli e della Contessa d’Althann, Marianna

Pignatelli, Dama di Corte a Vienna dell’Imperatrice Elisabetta Cristina, a

sua volta moglie di Michael Johann d’Althann, Consigliere Privato di Carlo

VI e cognata del Cardinale Michele Federico d’Althann, Viceré di Napoli. Nel

battesimo, impartito da Mons. Fabrizio Pignatelli, Vescovo di Lecce,

l’Imperatore era rappresentato ufficialmente dal Viceré Cardinale Michele

Federico d’Althann e l’Imperatrice dalla Principessa Artemisia Maria

Luisa Borgia, moglie di Don Filippo Spinelli, Principe di Cariati.

La Serenata venne eseguita con grande successo, la sera di domenica

26 luglio 1722, nel Palazzo del Duca Pignatelli di Monteleone, al culmine di

grandiosi festeggiamenti (10).

Il nostro virtuoso, quindi, fu il primo interprete di alcune arie del testo poetico che divennero celebri, per l’intima musicalità del verso, l’invenzione deliziosa e raffinata e la grazia inimitabile nella raffigurazione del tema amoroso.

La scelta stilistica di una veste ufficiale e aulica, prestava spazio

ai toni celebrativi, con cui il cantante interpretava le intime aspirazioni

di una intera civiltà artistica, avviata, ormai, verso l’apogeo di una

aurea dimensione estetica, che sarà testimoniata dalle opere viennesi del

Metastasio.

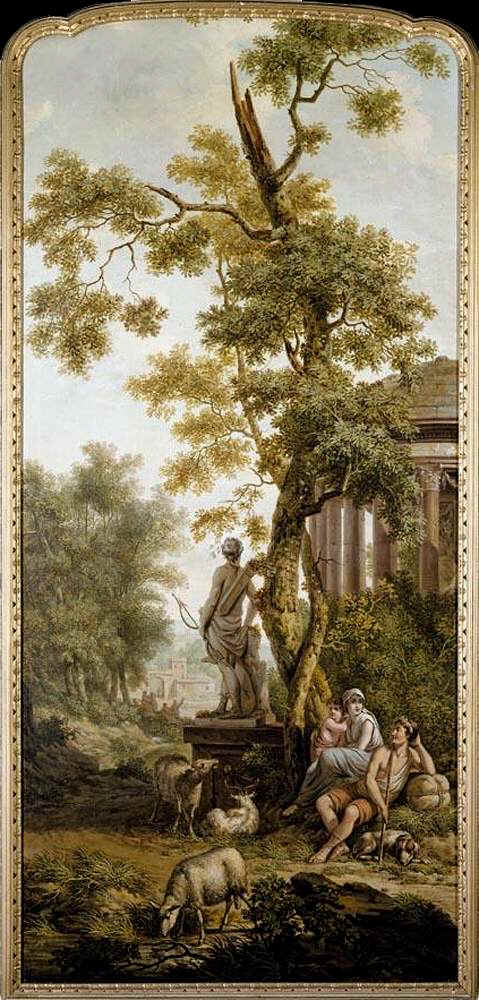

Nella prima parte della Serenata, Acide canta alcune Arie di

pregevolissima fattura, bei momenti lirici espressi con toni dolci, sinceri

e pacati:

L’orrore, e lo spavento,

Fin dall’opposto lido,

Non dia le vele al vento,

Torna la rondinella,

Non fidi il legno al mar.

A riveder quel nido,

Dà la mercede Amore

Che il verno abbandonò. A chi sue leggi adora, Così ’l mio cor fedele

Ma vuol, che l’alma ancora

Nel

suo penar costante

Impari a sospirar.

Ritorna

al bel sembiante,

Alla &c." (11). I versi di carezzevole musicalità, sono nella classica concezione del genere sentimentale e pastorale, che in Metastasio assumono, però, un carattere del tutto nuovo, in cui l’innocenza arcadica e la levità della passione amorosa si fondono poeticamente con immagini metaforiche di suprema eleganza. E’ facile immaginare, come la felicità di questi versi, incantevoli gioielli di semplicità e bellezza estatica, sia stata posta bene in luce e valorizzata dalle qualità artistiche dei due grandi interpreti:

Sol

per te,

Aci:

Per te sola,

Galatea: Io

vivo,

Aci: Io

moro.

Galatea: Se

vedrai, co’ primi albori,

D’occidente uscir l’aurora;

Dimmi allora:

Galatea non sei fedel.

Aci:

Se,

del verno infra gli orrori,

Le sue cime il monte infiora;

Dimmi allora:

Aci mio non sei fedel.

Galatea: Quando

manca il foco mio,

Aci:

Quando

infido a te son io,

Galatea:

Fia

di stelle adorno il prato,

Aci:

Fia

di fiori ornato il ciel.

Se

&c." (12). Nella seconda parte della Serenata, a Domenico Gizzi sono affidate due arie di elegante armonia: "Vicino

a quel ciglio

Quel languidetto giglio,

Son lieto, e contento,

Che

il vomere calcò,

L’affanno, il periglio,

Dal suolo alzar non può

L’istesso tormento

L’oppresse foglie.

M’è dolce con te.

Ma se lo bagna il cielo,

Se scorta mi sono

Col matutino umor,

Quegli astri lucenti,

Solleva il curvo stelo,

I venti,

E del natìo candor Le stelle Tinge le spoglie.

Turbarsi non sanno,

Quel &c.." (13)

E l’onde non ànno

Procelle

Per me.

Vicino &c. |

|

1)

NICOLA PORPORA, L’ANGELICA, Serenata a sei voci e strumenti su testo di

Pietro Metastasio, a cura di Gaetano Pitarresi, Alfieri & Ranieri

Publishing, Palermo 2002, pagg. VII-VIII. 2)

L’ANGELICA/Serenata/Da cantarsi in occasione del gior-/no natalizio/

D’ELISABETTA/ AUGUSTA/Imperatrice Regnante/In Casa del Signor/Principe

della Torella/ Dedicata/All’Eccellentiss. Sig. Conte/ GIOVANNI GUGLIELMO/

Di Sinzendorf/Sforza Visconti/Marchese di Caravaggio, del S.R.I. Tesoriero

Ereditario &c., pag. 14. Il libretto senza data, manca

dell’indicazione del tipografo (probabilmente Felice Mosca). 3)

NICOLA PORPORA, L’ANGELICA … a cura di Gaetano Pitarresi, pag.

XII. 4)

L’ANGELICA/Serenata/ cit., pagg. 28-29. 5)

NICOLA PORPORA, L’ANGELICA … a cura di Gaetano Pitarresi, pag.

VII. L’esecuzione della Serenata venne differita al 4 settembre, poiché

fino a domenica 1 settembre, il Palazzo Reale di Napoli era stato teatro di

grandiosi festeggiamenti organizzati dal Viceré Cardinale di Schrattembach,

per l’anniversario della nascita dell’Imperatrice Elisabetta Cristina. 6)

Partitura autografa di Nicola Antonio Porpora, Londra, British Library,

segnatura Add. Ms. 14.120. Una copia della partitura, in due volumi e datata

anch’essa 1720, è conservata nella Biblioteca Nazionale di Vienna. Anche

nella copia viennese il nome di Gizzi è citato nella Licenza. 7)

Tutte le opere di PIETRO METASTASIO, a cura di Bruno Brunelli,

Arnoldo Mondadori Editore, Milano 1943, Vol. II, pag. 949. La composizione

del sonetto risale al periodo 1750-55. 8)

Il compositore Giuseppe Conte (Don Gioseffo Comito), Maestro di Cappella

della Principessa Giovanna Aragona Pignatelli Cortes, Duchessa di Monteleone,

dal 1717 fu Maestro di Cappella della Chiesa officiata dai Padri Filippini,

per la quale scrisse numerosi Oratori Sacri. 9)

CLAUDIO SARTORI, I Libretti italiani a stampa dalle origini al 1800,

Catalogo analitico con 16 indici, opera realizzata con il Patrocinio

del Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano, Bertola & Locatelli

Editori, 1990, Volume III, pag. 253. Opere del Signor Abate PIETRO

METASTASIO Poeta Cesareo, Tomo XIII, Venezia MDCCLXXXII, Presso Antonio

Zatta. 10)

AUSILIA MAGAUDDA, Giacomo Francesco Milano, principe d’Ardore,

nell’ambito della committenza musicale aristocratica del sec. XVIII,

in Giacomo Francesco Milano ed il ruolo dell’aristocrazia nel

patrocinio delle attività musicali del secolo XVIII, Atti del Convegno

Internazionale di Studi (Polistena – San Giorgio Morgeto, 12-14 ottobre

1999), a cura di Gaetano Pitarresi, Reggio Calabria, Laruffa 2001, pagg.

32-34. 11)

LA GALATEA, Serenata da cantarsi in occasione che gli Augustissimi

Regnanti terranno al Sacro Fonte due figliuole degli Eccellentissimi Signori

D. Diego Pignatelli e D. Margherita Pignatelli, Marchesi del Vaglio, In

Napoli, Nella Stamperia di Felice Mosca, M.DCC.XXII, pagg. 4 e 14. 12)

Ibidem, pagg. 15-16. 13)

Ibidem, pagg. 18 e 29. |

Vai a 5 - Musico della Real Cappella del Tesoro di San Gennaro

A cura di

Il Principe del Cembalo - Rodelinda da Versailles

Arsace da Versailles - Faustina da Versailles

Arbace - Alessandro - Andrea & Carla

Un enorme grazie a

Avvocato Stefano Gizzi

Nei restauri, ancora in corso, con Stefano Gizzi, hanno collaborato e si ringraziano:

1) il Maestro Ebanista COLOMBO VERRELLI, che ha restaurato le porte, ne ha realizzato di nuove sempre secondo lo stile dell'epoca, ha restaurato alcuni mobili fra cui lo scrittoio del Musico Domenico Gizzi ridotto in cattivo stato.

2) il Maestro FRANCESCO BARTOLI, pittore e decoratore, per la scelta dei colori, la definizione degli stessi con le tonalità assolutamente dell'epoca e l'arredamento delle sale con materiali, carte e stucchi, rigorosamente d'epoca.

Broschi,

poi soprannominato Farinelli, allievo del Porpora, che

divenne, ben presto, uno dei maggiori astri musicali del secolo.

Broschi,

poi soprannominato Farinelli, allievo del Porpora, che

divenne, ben presto, uno dei maggiori astri musicali del secolo.

[...]. Di là si passò poi nella gran sala meravigliosa illuminata e

riccamente apparata per il divertimento del ballo, sino alle nove ore

dell’orologio italiano [...]. Per compimento di generosità fu poi la

medesima serenata replicata sabato [7 settembre 1720] a sera, per

farla godere a’ regi ministri togati ed agli avvocati di questi tribunali,

e riuscì con lo stesso applauso"

[...]. Di là si passò poi nella gran sala meravigliosa illuminata e

riccamente apparata per il divertimento del ballo, sino alle nove ore

dell’orologio italiano [...]. Per compimento di generosità fu poi la

medesima serenata replicata sabato [7 settembre 1720] a sera, per

farla godere a’ regi ministri togati ed agli avvocati di questi tribunali,

e riuscì con lo stesso applauso"  ma esecuzione della Serenata La Galatea,

con versi del Metastasio e musica del Maestro di Cappella Giuseppe Conte

ma esecuzione della Serenata La Galatea,

con versi del Metastasio e musica del Maestro di Cappella Giuseppe Conte