SOMMARIO

Premesse

Nella Londra di inizio diciottesimo secolo, la musica di Giovanni Bononcini (1670-1747) risultava acclamatissima, tanto che, nel trentennio che precedette i tre "scandali" del 1731-32, ci furono altrettante occasioni per deliziare il pubblico. Pensiamo alla Camilla, l’opera con la quale egli riuscì ad incantare i frequentatori dei teatri per ben sessantaquattro riprese, considerando il solo periodo della sua prima produzione Londinese (1706-1709). Questa fu la prima vera Opera italiana, completa, ad essere stata rappresentata a Londra, con le sue cinquantasei arie di gran lunga più lunghe ed elaborate di quelle contenute nei tre lavori “italiani” inscenati nei quindici mesi che la precedettero: l’Arsinoë di Clayton contava trentasette brevi arie, ventiquattro nel Loves of Ergasto di Greber e diciotto nel Temple of Love di Saggione. Quasi tutte le arie risalenti alla produzione originaria della Camilla (Napoli, 1696) furono riproposte inalterate a Londa; come fa notare l’autore anonimo della dissertazione “A Critical Discourse on Opera's and Musick in England” (1), questo fu un elemento determinante per la fortuna di questa opera, in un’epoca nella quale i pasticci erano molto in voga e fu quindi la prima opera di importazione, degna di chiamarsi tale.

I londinesi accolsero con grande entusiasmo i nuovi lavori del Bononcini presentati nelle due stagioni successive al suo approdo in città, avvenuto nel settembre 1720: erano suoi ben ottantadue (2) dei centoventi spettacoli d’opera rappresentati presso l’Accademia Reale di Musica; la grande sottoscrizione (3) del suo Libro di Cantate e Duetti (1721) contò 237 sottoscrittori per 441 copie; mentre il nuovo Anthem che gli fu commissionato accompagnò il funerale del grande Duca di Marlborough il 9 Agosto 1722. Per questo Anthem, il Bononcini fu “selezionato” da Re Giorgio I, dalla duchessa vedova Sarah e da sua figlia la duchessa Enrichetta (4). La “nomina” avvenne poi da parte di Francis Atterbury, decano di Westminster e vescovo di Rochester (5). Ma appena quindici giorni dopo il funerale, Atterbury fu rinchiuso nella prigione della Torre per le sue attività giacobite. In Parlamento prese il sopravvento la linea anti-giacobita di Robert Walpole e fu così approvata l’ingiusta esazione nei confronti dei cattolici della chiesa di Roma, nell’Ottobre 1722. Bononcini, che era cattolico romano e associato a noti giacobini come Atterbury e Katharine Sheffield, duchessa di Buckingham, vide il suo grande successo concludersi per ragioni squisitamente non musicali (6). In seguito ai relativi insuccessi delle stagioni 1722-23 e 1723-24, Bononcini pianificò di abbandonare l’Inghilterra nel maggio 1724, ma poi tornò sulla sua decisione allorché la duchessa Enrichetta gli offrì uno stipendio annuo di £500 per organizzare i suoi concerti privati (7) sotto il suo patrono.

La produzione dell’opera Astianatte segna un terzo ed ulteriore evento, ancora una volta dal carattere molto poco musicale, in seguito al quale egli fu rimosso dalle sue funzioni pubbliche per i successivi tre anni. Già i sostenitori delle prime donne Cuzzoni e Faustina, furono protagonisti di acide rivalità durante la primavera del 1727 tanto da giustificare, in occasione della rappresentazione dell’ADMETO (8) di Handel del 4 Aprile, la stesura di una lettera di scuse rivolta al personaggio della corte Reale che presenziò allo spettacolo. A partire dal 5 Aprile fino alla prima dell’Astianatte del 6 Maggio (9), le due prime donne, insieme o in alternanza risultarono indisposte. Poi seguirono i primi otto spettacoli, come descrive Johann Joachim Quantz (10), durante i quali i fanatici sostenitori, per i quali poco contava quale fosse il compositore e l’opera, ripresero presumibilmente le loro ostilità dopo un mese di silenzio; ma lo scandalo avvenne in occasione della nona ripresa del 6 Giugno, alla presenza di un membro della famiglia reale, Carolina, la principessa del Galles: “furono così numerosi i fischi e gli insulti verso Cuzzoni e Faustina … che l’Opera fu interrotta.” (11)

Lo scandalo dell’Astianatte ci prefigura i tre “grandi” e “fatali” che si verificheranno nel 1731-32 e che ancora risuonano come una severa censura ai supposti misfatti di Giovanni Bononcini. L’ambiente particolarmente “rumoroso” della città di Londra, fu ulteriormente aggravato in seguito alla morte di Giorgio I, l’11 Giugno 1727. Si pensi ad esempio, all’atteggiamento di critica verso il governo che divenne più audace con opere drammatiche come The Beggar's Opera (1728) e The Fall of Mortimer (1731) (12). In questa atmosfera di accese polemiche il Bononcini visse quietamente al servizio della sua patronessa fino al 1731-32. Molto dell’accaduto negli incidenti di questi anni rimane oscuro, in parte dovuto al fatto che l’ormai sessantenne compositore, che affermò di sentirsi “sulla soglia della vecchiaia” nel 1730, mantenne sempre un dignitoso silenzio in tutte le sue avverse vicende (13).

Una Disputa Accademica

L’Academy of Ancient Musick, alla quale Bononcini aderì nel 1726 (14), fu teatro del primo dei grandi scandali. Come suo primo presidente fu scelto, all’unanimità, Agostino Steffani, in data 1/12 Giugno 1727, nonostante questo non avesse mai messo piede in terra britannica. Dopo la sua morte, avvenuta a Francoforte in data 1/12 Febbraio 1728, “l’istituzione si astenne dall’eleggere un nuovo presidente, come a significare l’impossibilità di trovare un degno sostituto che potesse assumere il posto vacante. La decisione non piacque al Bononcini, il quale evidentemente contava su una nomina a quel posto d’onore e ciò determinò in lui una disaffezione nei confronti dell’associazione, presentandosi sempre più di rado in Accademia, ma pur continuando a fornire di tanto in tanto le sue composizioni.” (15) Dal momento che l’accademia era già piuttosto fornita di mottetti e madrigali a cinque e sei voci (16), gli unici lavori del Bononcini per questa furono, con ogni probabilità, i soli tre madrigali a lui attribuiti nei manoscritti esistenti, che a quanto pare risultano quasi interamente copiati in Inghilterra nei secoli diciottesimo e diciannovesimo:

“Con l’intento di esaltare il carattere del Buononcini,” il compositore Maurice Greene presentò all’accademia, nel 1728, il madrigale a cinque voci In una siepe ombrosa, come fosse una composizione del suo amico. Più tardi qualcuno sostenne che il manoscritto “con la partitura del madrigale portato all’Accademia, non fu sottoscritto col nome di Bononcini, a differenza di come era accaduto con altre sue composizioni.” (17)

La

pagina d'apertura del madrigale oggetto della disputa, "In una siepe

ombrosa", da "Duetti, terzetti, e madrigali a più voci" di Lotti

(Venezia, 1705), pagina 125.

Non esistono fonti note che documentino le date e la frequenza con cui questo ed altri pezzi furono ascoltati. I concerti dell’accademia erano perlopiù dati in forma privata, per i membri e gli ospiti su invito, ed è per questo che la avvenuta pubblicazione del programma su un giornale fu dettata dal chiaro intento di voler far scalpore:

Nella

serata di giovedì scorso [14 Gennaio 1731] presso l’Accademia di Musica

Vocale e Strumentale, (alla presenza del Maestro della Cappella Reale, Mr.

Gates, divenuto Direttore dei concerti Serali, con numerosi invitati della

piccola e grande Nobiltà) sono state eseguite, con Applausi generali, le

seguenti Composizioni:

1 . Un Madrigale a 5 Voci, dell’Abate

Stefani [Steffani], ultimo Presidente dell’Accademia

2. Un pezzo di musica Vocale e

Strumentale del Sig. Faux [Fux], Maestro di Cappella presso l’Imperatore

3. Un Madrigale a 5 Voci, del Sig.

Antonio Lotti, Maestro di Cappella per il Doge a Venezia

4. Il Grande Te Deum e Jubilate di

Mr.Handell [Handel]. (18)

Il terzo brano in programma fu senza alcun dubbio In una siepe ombrosa, visto che si tratta dell’unico madrigale per cinque voci contenuto nel libro di Lotti Duetti, terzetti, e madrigali a più voci (Bortoli, Venezia 1705); l’accademico che programmò tale pezzo quella sera, fu lo stesso che ricevette poco prima una copia del libro in questione. (19) Se quindi, come sembra plausibile, identifichiamo questa persona con il “Direttore dei concerti Serali”, possiamo concludere che Bernard Gates fu il responsabile di entrambi gli scismi avvenuti in Accademia nel 1731 e 1734, (20) dato che il primo fu certamente causato dalla sua maniera provocatoria di svelare il vero compositore del madrigale.

Pagine 2 e 3 delle Lettere dell'Academy of Ancient Musick di Londra, al Sig Antonio Lotti di Venezia, con le Risposte e Testimonianze (Londra, 1732).

Il segretario dell’accademia, Hawley Bishop, nella lettera diretta a Lotti datata 5/16 Febbraio, scrisse sul Bononcini “che tre o quattro anni prima aveva presentato quel Madrigale come proprio”, di averlo informato circa la recente pubblica attribuzione a Lotti in occasione del concerto serale; e ancora che Bononcini “rispose immediatamente con una Lettera alla Accademia esprimendo il proprio disappunto nei confronti della Persona [Gates?] che introdusse quel pezzo come di Lotti, accusa lo stesso Lotti di essere il vero Plagiario dei suoi Lavori e afferma di aver composto quel Madrigale trent’anni prima, proprio come riportato sul libro, al comando dell’Imperatore Leopoldo I; e per dimostrarlo egli si appella agli archivi dell’Imperatore.” (21) L’affermazione di Bishop sul fatto che lo stesso Bononcini avrebbe “presentato” il madrigale è sicuramente errata; seguirono infatti delle correzioni a questa, attuate in modo del tutto indipendente, dal conte di Egmont e da Hawkins. (22) E lo stesso può quindi valere per le sue affermazioni successive.

E’ un dato di fatto che Bononcini non presentò mai né appose il suo nome al madrigale: la lettera che Bishop gli attribuisce è quindi l’unica evidenza di un tentativo di rivendicazione della paternità della composizione da parte del musicista modenese. Curiosamente, nella pubblicazione del 1732 delle Lettere a/da Lotti, l’accademia non incluse questa lettera cruciale [la risposta di Bononcini], pur includendo quella inviatagli per prima. D’altra parte, i due elementi che Bishop cita della lettera, appaiono del tutto ridicoli e insensati: l’accusare Lotti di plagiare i propri “Lavori” quando in realtà solo un madrigale era in discussione, e l’appellarsi all’archivio imperiale (tuttora, con qualche eccezione, sito presso la Biblioteca Nazionale a Vienna), nel quale non risulta essere mai stato conservato un madrigale di Bononcini. L’acuta lettera di risposta di Lotti alle richieste di Bishop, datata 18/29 Marzo, fornisce una storia convincente del madrigale:

[…] e in cambio della mia Collaborazione, desidererei soltanto che Lei si accerti che nessuno abbia falsamente attribuito a Buononcini la Lettera scritta all’Accademia, al solo scopo di danneggiarlo; non mi sembra credibile, che un uomo così dotto, debba ricorrere a certe accuse. Nella speranza che tutto si riveli un equivoco od un errore, attendo con fiducia la vostra risoluzione, ricordando gli insegnamenti del mio maestro M.Legrenzi: i veri conoscitori di Musica, come voi dell’Accademia, sanno che gli Autori si giudicano dalla loro Musica, e non il viceversa. […] (23)

In una lettera datata 14 Aprile che Bishop inviò a Bononcini, furono incluse copie delle precedenti lettere di Febbraio e Marzo. Ma ciò non sortì alcuna risposta. Bishop affermerà che “alcune Persone che si pretendono suoi Amici [del Bononcini], […] ostinatamente asseriscono che il Madrigale è suo.” In particolare, “uno degli ultimi a convincersi che la composizione non poteva essere dell’amico Buononcini” (24) fu proprio Maurice Greene; questa ostinazione, se da un lato può implicare che in almeno una occasione il Bononcini ne parlò in presenza del Greene, dall’altro ce lo fa escludere visto che Greene sembra persistere nella sua tesi senza più un evidente supporto del Bononcini stesso. In una lettera del 5/16 Giugno, nell’intento di risolvere la disputa, Bishop chiese a Lotti di inviare una serie di attestazioni ottenute dai testimoni che udirono il madrigale prima della sua pubblicazione.

Nella sua risposta (in Settembre?) Lotti ne incluse ben undici, manifestando ancora una volta la sua arguzia:

“[…] sento come i Parteggiani del Sig. Buononcini sono di mal humore verso del Accademia e verso di me, e desidererai avere l’Arte di quella Musica perduta, che eccitava e calmava le Passioni. Mi pare però che consultino poco la gloria del loro Amico, perché, ritirandosi perciò dell’Academia, danno a dividere una colera che saria giusta se si trattasse di un Figlio unico, ma alla fine per un Madrigale è troppa, quando il Sign. Buononcini ne può far di simili e anche di migliori.” (25).

Queste parole di grande conciliazione furono, indubbiamente, parole destinate al vento ed ai posteri, tanto che viene da chiedersi se dietro la disputa del madrigale non ci fosse, in realtà, un pretesto per accendere le numerose controversie accademiche che covavano ormai da tempo.

Sebbene “L’Evento Scandalo aveva fatto grande scalpore nel mondo musicale,” (26) la faziosità degli accademici nel 1731 significò ben poco per Bononcini.

Già in occasione delle rivalità operistiche del 1727, Antonio Cocchi scrisse a Giuseppe Riva:

“Un abbraccio affettuoso al grande Bononcini che, indifferente agli attacchi dai suoi invidiosi nemici, continua a produrre successi e ricchezze. Possa lui godere, in pace e tranquillità, della gloria già acquisita.” (27)

Il

compenso annuo di 500 sterline concessogli dalla duchessa Enrichetta eguagliò

il suo stesso salario annuo di 5000 fiorini ottenuto sotto gli imperatori a

Vienna negli anni 1698-1712; si trattava cioè di un ammontare di natura

eccezionalmente alta per un qualunque musicista, fatta eccezione per una star

dell’opera (per la quale invece sarebbe stato basso). (28)

In effetti il conte di Egmont, che era dell’idea che 500 sterline annue erano “una somma che nessun musicista mai ottenne da nessun Principe, e che mai avrebbe dovuto avere”, riporta nel suo diario l’unica notizia pettegolezzo a noi nota circa il presunto annullamento dello stipendio che egli data alla fine di Maggio 1731:

“Bononcini

ebbe una lite con la Duchessa, il suo protettore, accusata di sfruttarlo in modo

irriconoscente. In cambio del buon salario che lei gli concedeva, il musicista

la intratteneva con dei concerti che lei accettava di buon grado; ma non

immaginava che alla fine [quindi, dopo sette anni?!] lui le avrebbe presentato

il conto, avendo promesso agli esecutori anche compensi di tre ghinee a serata.

Allorquando la Duchessa mostrò una certa esitazione a concedere il pagamento ai

musicisti, Bononcini ne uscì disgustato, lasciò l’impiego presso di lei, partì

per il Portogallo e progettò di formare un gruppo musicale sito presso il

quartiere York, in opposizione all’Opera. Ecco la storia di questo uomo

orgoglioso, che se si fosse valutato un po’ meno, il mondo lo avrebbe stimato

maggiormente”. (29)

La ragione di questo scontro, così come ci è descritta da Egmont, non è plausibile: se Bononcini avesse dovuto pagare, col suo stesso stipendio, cantanti e strumentisti per due concerti ogni settimana, il suo debito sarebbe divenuto considerevole. Se la disputa riguardò invece la percentuale di paga, allora Bononcini potrebbe aver lasciato la sua patronessa dopo essersi visto respingere la sua richiesta di una maggiore paga per i suoi amici musicisti. Qualsiasi fosse la ragione, la sua uscita è confermata da una profonda lettera che la duchessa scrisse a Giuseppe Riva a Vienna, il 6/17 Novembre 1731:

“[…]

Bononcini mi ha lasciata, e nel modo più scandaloso. E’ impossibile

descrivervi tutto ciò in una lettera o dirvi quanta agitazione abbia causato in

me per lungo tempo. Ho conservato tutte le sue lettere [di Bononcini], nonché

le mie, che ci siamo scambiati in questa occasione, e sarei molto lieta di

potergliele mostrare. Le conserverò sempre con me. Non credo di aver bisogno di

riferirle ciò che ognuno dice e pensa su di esso. Ho sempre considerato, lui,

un uomo Onesto e pieno di riconoscenza, […] (30)

La duchessa lascia intendere che “ognuno” percepì la cosa come il “modo più scandaloso” con cui Bononcini se ne potesse andare, e dobbiamo supporre che ciò fece molto scalpore a giudicare dai pettegolezzi che scaturirono circa questo secondo misfatto del 1731.

Se la data di rottura fornitaci da Egmont è corretta, allora l’unica notizia nota data alla stampa riguardante i movimenti del Bononcini, deve essere stata pubblicata un mese dopo l’accaduto allo scopo di mettere a tacere le innumerevoli voci circolanti:

“Il

famoso Signor Bonanchini, per il quale, Sua Eccellenza la Duchessa minore di

Marlborough concede 500 sterline l’anno a vita, per intrattenerla due volte

alla Settimana con ottime Esecuzioni di Musica, ha ottenuto un congedo di

qualche mese per occuparsi dei suoi affari privati in Francia.” (31)

Una suite di otto danze – con la dedica: “Per il Compleanno del Dolce Angioletto” – rappresenta l’unica evidenza di successivi contatti con la duchessa e fu commissionato per l’ottavo compleanno, il 23 Novembre 1731, della sua figlia Mary (e di William Congreve). (32)

E’ probabile che questo lavoro sia il frutto di uno dei tentativi di riconciliazione avvenuti dopo il Maggio del 1731, cosa certamente necessaria per il Bononcini, a meno che non avesse trovato un’altra fonte di reddito.

Almeno tre sono le altre possibili fonti.

Il ritratto che Egmont ci dipinge del Bononcini, come impresario di stagioni concertistiche in opposizione all’opera è una possibilità alquanto remota: come avrebbe potuto l’anziano compositore, vituperato e privo di protettore, trovare i fondi per pagare gli strumentisti ed ingaggiare costosi cantanti?

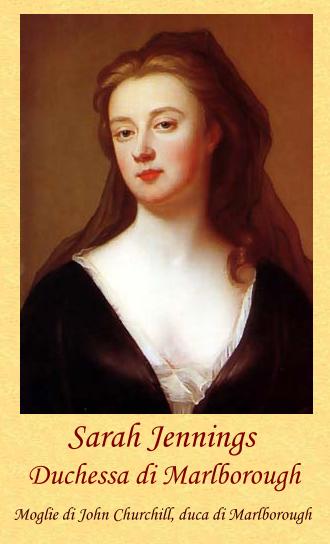

Leggermente

meno improbabile risulta l’ipotesi che la madre di Enrichetta, Sarah, la

duchessa vedova (nata 1660 - morta nel 1774),

divenne la sua nuova fonte di guadagni, avendo per lui ottenuto un diritto reale

il 5 Novembre 1731, per le XII

Sonatas for the Chamber, pubblicate nel Marzo 1732 con questa dedica

a Sarah:

divenne la sua nuova fonte di guadagni, avendo per lui ottenuto un diritto reale

il 5 Novembre 1731, per le XII

Sonatas for the Chamber, pubblicate nel Marzo 1732 con questa dedica

a Sarah:

“A Sua Eccellenza per avermi concesso per prima la sua protezione qui in Inghilterra; Vi porgo questi miei ultimi lavori […].”

Madre e figlia erano in pessimi rapporti da anni, tanto da spingere l’una a compiere azioni che potessero essere in qualche modo d’oltraggio per l’altra. (33)

Enrichetta scrisse la lettera succitata il giorno seguente all’ottenimento del privilegio per Bononcini, presumibilmente su aiuto di Sarah; ma c’è da dire che, l’eventuale supporto da parte di Sarah, fu con ogni probabilità temporaneo e di breve durata, vista la sua propensione a considerare la musica “pane per oziosi” (34).

Una via più probabile come nuova fonte di introiti fu il misterioso Conte Ughi, che ci viene collegato al Bononcini da una fonte, quella di Hawkins: “Questo losco individuo, fra i vari altri artifici, finse di conoscere il segreto di produrre oro ed il Bononcini, che mai in vita sua ne conobbe la mancanza, fu abbastanza sciocco da credergli. In breve, egli fu persuaso ad abbandonare il tetto ospitale che per tanti anni lo aveva protetto, per condividere le fortune di questo egregio impostore; essi lasciarono insieme il regno.” (35)

Le due partenze di Ughi dall’Inghilterra non corrispondono a quelle del Bononcini, e – sebbene l’alchimia fu di reale interesse per Bononcini (36), come lo era per molti a quel tempo – il patronato del conte apparve interessante non certo per le false abilità alchimistiche di cui si vantava, ma più semplicemente per il suo facile accesso ad ambienti ricchi e colti. Il conte, infatti, patrocinò per molti mesi a Londra una serie di lussuosi concerti a cadenza settimanale, ma nulla o poco altro appare credibile nei racconti di Hawkins e César de Saussure. (37)

Il Conte Ughi, l'intrigante

Il ritratto che segue viene tracciato essenzialmente in base alla corrispondenza di Ughi con le autorità Francesi, nonché ai resoconti che queste inviarono a German-Louis Chauvelin, il Guardasigilli e Ministro degli Affari Esteri. (38) Chauvelin fece arrestare Ughi così da poterlo interrogare ed ottenere preziose informazioni circa l’identità dei sui impiegati/complici e, soprattutto, conoscere lo scopo dei suoi viaggi/intrighi; per le autorità Francesi, questo scambio di notizie non portò che a mezze “verità”, perché scaturirono da ciò che l’affascinante conte reputava vantaggioso riferire. Per questa ragione, qualunque tentativo di rappresentazione dei fatti risulterà ben lontano dalla “verità assoluta”.

Conte Ughi, Salviati e Gérard sono i noti pseudonimi di Eugenio Mecenati, un figlioccio di Antonio Farnese, duca di Parma (d.1731). Egli entrò a far parte della congregazione dei Carmeliti Scalzi (Discalced Carmelite), viaggiò attraverso l’Europa e fu fatto un “dottore” a Vienna. Conosceva “parfaittement la musique” (“perfettamente la musica”) e aveva “une très belle voix” (“una voce molto bella”). Dorotea Sofia, duchessa vedova di Parma, cognata del Duca Antonio e madre della Regina Elisabetta di Spagna, inviò il conte per congratularsi con le famiglie reali di Spagna e Portogallo sul duplice matrimonio del 19 Gennaio 1729. Durante la sua permanenza alla corte Spagnola di Siviglia, egli coltivò una nuova amicizia con due rinomati amanti della musica: l’erede al trono spagnolo Ferdinando, principe delle Asturie, e sua moglie Barbara; il loro progressivo avvicinamento fu visto con diffidenza dalla Regina Elisabetta, la quale fece allontanare il conte da Siviglia. Dopo aver stazionato per varie settimane presso un monastero Carmelita, egli procedette alla corte Portoghese di Lisbona; qui ebbe modo di conversare abbondantemente con il Re (John V), esibirsi nel canto con un fratello (Antonio?) del Re, guadagnarsi il favore della Regina per la sua voce eccellente, scrivere testi di cantate, dare sermoni, nonché esibirsi in discorsi pubblici ed accademici. Conobbe poi Lord Vere Beauclerk, capitano della Oxford Man-of-War; potè così salpare da Lisbona per Londra, sulla nave di Beauclerk, nel Dicembre 1730. (39)

Attraverso il Beauclerk, Ughi fece la conoscenza di un gruppo di personaggi Britannici ostili alla famiglia regnante degli Hannover, che apparentemente si fecero rappresentare da lui in segreto, fornendogli uno stipendio annuo di 7000 sterline. In veste di diplomatico per un corpo non meglio specificato o forse per la Spagna, egli partecipò alla cerimonia del compleanno della Regina (d’Inghilterra), in data 1 Marzo 1731, indossando un abito munito di ben ventiquattro brillanti di diamante come bottoni; due giorni dopo acquistò per 1000 sterline un set di otto cavalli dal Conte Philip Joseph de Kinsky, l’ambasciatore dell’imperatore d’Austria. (40) I due si frequentarono spesso, tanto che l’ambasciatore procurò un passaporto per la Spagna, datato 6/17 Marzo 1731, tale da permettere ad Ughi, come sembra probabile, di continuare a lavorare al progetto di una seconda abdicazione di Filippo V e la conseguente salita al trono del principe delle Asturie.

I datori di lavoro (il gruppo dei britannici malcontenti) di Ughi, gli commissionarono (non in via scritta) il compito di convincere la Spagna a ritirare i privilegi commerciali finora concessi all’Inghilterra, facendo così precipitare il Re ed il ministero degli Hannover e provocare la restaurazione degli Stuarts. Ma poco dopo la sua partenza Ughi apprese del nuovo Trattato di Vienna, firmato dall’Inghilterra e dall’imperatore il 5/16 Marzo (e dalla Spagna l’11/22 Luglio); conseguentemente il piano iniziale sfumò, giacché l’imperatore si dichiarava soddisfatto dello status quo in Spagna e la Spagna con l’Inghilterra. Ughi fu avvisato di ciò al suo arrivo a Siviglia il 19/30 Aprile, e la nuova missione fu allora quella di cercare l’appoggio della Francia che, come risaputo, non era certo in alleanza con gli Hannover. Egli cercò allora di incantare il Conte Konrad Alexander Rottembourg, ambasciatore di Francia in Spagna, il quale fece però il doppio gioco: consigliò di presentare le sue proposte direttamente a Parigi, ma nello stesso tempo informa Chauvelin che il “fripon” (“birbone”) fu “au fait d'une infinité d'intrigues” (“fatto di un'infinità di intrighi”), che “il faut avouer que les Moines jouent bien des personnages” (“questi Monaci celano molti personaggi”), e che “c’est une vray comédie dont un Italien seul peutêtre capable” (“questa è una vera commedia di cui solo un Italiano può esserne capace”).

L’arresto di Ughi avvenne quindi a Perpignant verso la fine di Giugno e fu mantenuto presso la Bastiglia dall’11 Luglio fino al 31 Agosto. I francesi non lo avrebbero sostenuto senza autorizzazione scritta per la sua supposta commissione, cosa che lui non fornì. Dopo il suo rilascio, egli si imbarco nuovamente per l’Inghilterra. (41)

Da Londra, Ughi scrisse al Conte Rottembourg chiedendo assistenza nell’invio di una nave da Lima a Callao e nella vendita di un diamante verde a mandorla (posseduto dal suo banchiere Gabriel Lopez Pinheiro, un Ebreo Portoghese residente a Londra) alla principessa delle Asturie. Quando in Novembre si sparse la voce circa l’abdicazione di Re Filippo, il conte chiese a Rottembourg di essere facilitato nel suo ritorno in Spagna; e per la fine dell’anno, la stessa ansia di vederlo partire verso “un climat plus doux” (“un clima più dolce”), la ritroviamo nei ministri francesi, i quali temevano che la corrispondenza con Rottembourg potesse, in ultima analisi, giocare a sfavore non solo dell’Inghilterra ma anche della Francia. Secondo quanto riferì nel Gennaio 1732 il ministro Francese in Inghilterra, Chavignard de Chavigny, la Regina Carolina ed il segretario di stato Earl Harrington definirono la condotta di Ughi come “incomprensibile”; questo, da quanto appare, fu dettato dalla necessità di celare la (errata) convinzione che Ughi potesse essere un segreto ministro al servizio del principe delle Asturie. E ciò potrebbe spiegare, insieme con l’altra versione (di Saussure) secondo la quale Ughi fece richiesta di essere ministro per il granduca di Toscana, il motivo per cui egli partecipò alla cena del 8 Novembre 1731, in casa di Earl Tilney, alla presenza dei ministri stranieri. In aggiunta, Chavigny riferì che Ughi stava tentando di sposare una ricca erede Londinese; e che si era guadagnato i favori della duchessa di Buckingham spacciandosi per un fratello naturale del Re di Portogallo (John V), come lei era la sorella del Pretendente al trono (britannico), James Francis Stuart. I due erano sicuramente in contatto, visto che una delle lettere di Ughi del Gennaio 1732 rivolta al ministro Francese, ne conteneva in allegato una scritta dalla duchessa. Improvvisamente, in data 1 Febbraio, Ughi abbandona Londra, lasciandosi dietro di se una sola lettera, indirizzata ad un musicista. (42)

La lettera in questione includeva una serie di istruzioni e direttive ma non i soldi necessari all’estinzione dei molti debiti che Ughi si era procurato (43); indubbiamente, il musicista alla quale era diretta “divenne uno stretto socio in affari che partecipò alle fortune di questo egregio impostore.” Ughi continuò ad ingraziarsi i melomani di Siviglia e Lisbona; ma non esistono documenti sulle sue attività musicali relative al primo periodo Londinese durato tre mesi; sappiamo invece che organizzò settimanalmente concerti, frequentati dalla più alta nobiltà, durante il secondo soggiorno durato cinque mesi. (44) A quanto pare i concerti furono frequentati anche dalla comune borghesia, come si evince dalla testimonianza di John, Lord Hervey, il quale il 22 Dicembre 1731, “si recò alla serata organizzata dal Conte Hughes [Ughi], una personalità indecifrabile quanto i misteri della Trinità, considerando la sua originaria formazione di predicatore. La musica fu ottima e la compagnia ben si adattava ad una [scrub-house] […].” (45) Hervey scrisse queste righe il 23 Dicembre mentre si trovava nella camera privata dell’amica Enrichetta, riferendo che “ella non volle lasciarmi tornare a casa [è riferito alla notte scorsa?].” Era quindi stata anche lei al concerto? Fu Ughi a sostituire Enrichetta come nuovo patrono di Bononcini? Fu proprio Bononcini il musicista che ricevette la lettera di Ughi del 1 Febbraio, arrecando così ulteriore danno alla sua reputazione? Tutti questi interrogativi difficilmente troveranno una risposta in assenza di ulteriori indizi. E senza contare che, molte delle informazioni raccolte sull’individuo che si firmava col nome di Conte Ughi, tendono a non essere del tutto convincenti. Quel che è certo, è che al di la della sua vera identità e delle reali motivazioni, egli riuscì ad affascinare le corti di Spagna, Portogallo, Francia ed Inghilterra, creando una fitta e complessa rete di intrighi negli anni attorno al 1730. (46)

Il ruolo di Bononcini negli incidenti del 1731-32 (quello accademico e quello del patronato) può risultare irrimediabilmente mascherato dalla complessità di simili eventi. Il secondo grande scandalo, ebbe inizio con l’abbandono della casa della duchessa, nel Maggio 1731. Sebbene Hawkins affermi che Ughi “persuase” Bononcini a lasciare la duchessa, le testimonianze ci dicono che la rottura avvenne almeno due mesi dopo la fine del primo soggiorno Londinese del conte. Ughi potrebbe invece aver “persuaso” il Bononcini a partecipare alle serate concertistiche organizzate durante il secondo soggiorno. Se è vero che Ughi divenne il protettore di Bononcini, allora è possibile che la vicenda si sia trascinata fino ed anche oltre l’uscita di scena di Ughi da Londra, avvenuta nel Febbraio 1732.

Tuttavia, ad un anno di distanza dall’inizio dell’incidente, Bononcini godeva ancora di qualche sostenitore, in special modo da parte dell’iperbolico Samuel Johnson da Cheshire che lodò il compositore nella “Preface: To the Poets of Future Ages” (47) alla sua opera The Blazing Comet pubblicata nel Maggio 1732:

“…come i Londinesi percorrono al galoppo il Viaggio di questa Vita; e non possono riconoscere un Angelo al suo passaggio, come non riescono a vedersi o a parlarsi gli uni con gli altri per il gran Fracasso, la Fretta e la Polvere tutt’attorno. In questi giorni vive a Londra, senza troppi Incoraggiamenti, il famoso Mr. Bononcini, della cui Musica Celestiale, rimarrà il ricordo indelebile nell’Anima, dopo che il Fuoco avrà distrutto ogni cosa di questo Mondo.”

E’ in questo periodo che Bononcini deve aver ricevuto forti pressioni a produrre una serenata per l’opera House, sul modello dell’Acis and Galatea di Handel, che fu dato il 10, 13, 17 e 20 Giugno. Qui all’opera House non si rappresentava più nulla del Bononcini fin dai tempi dell’Astianatte (di cui si udì ben poco, visto il fracasso ed i fischi). Il 9 Giugno troviamo un curioso articolo su di un giornale, che può far pensare ad una vera e propria cabala per ostacolare i piani di preparazione della serenata; viene insinuato che il musicista non sarebbe degno di lavorare con la prima donna:

Si

da il caso che il Signor Bononcini intenda presentare una propria Serenata

presso la Opera-House, dopo che verrà suonata quella composta da Mr. Handel, e

per questo ha richiesto la partecipazione della Signora Strada:

Il marito della suddetta Signora Strada, Aurelio del Po, vuole

innanzitutto rassicurare la grande e piccola Nobiltà che non mancherà mai

occasione di contribuire alla loro Soddisfazione con grande senso di Onore; ma,

riguardo alla specifica Richiesta del Signor Bononcini, egli chiede di poter

declinare la stessa, per ragioni meglio note ai Signori Aurelio del Po e la sua

consorte; pertanto egli confida che tutta la Nobiltà possa comprendere la

scelta di non assecondare il Desiderio del Signor Bononcini, […]. (48)

In seguito al rifiuto della Strada di cantare, la serenata fu annullata e lo spettacolo sostitutivo fu un fallimento. Ecco una testimonianza di un fan di Bononcini che venne a Londra per l’occasione

seppi

da un Amico che all’Opera House avrebbero

eseguito della Musica di Bononcini, di

cui ero un grande Ammiratore; ma la delusione a

teatro fu tanta, e allora decisi di passare la serata con qualche mia

Conoscenza, perlopiù Amanti della Musica come me, per discutere

sull’accaduto. Quando mi unii alla compagnia era già in atto una accesa

discussione sul Soggetto, e io fui immediatamente ripreso quando espressi il mio

Disappunto. Era un gruppo misto, composto da Gentiluomini e Signore di ogni età,

dai più anziani ai più giovani e naturalmente le Opinioni erano le più

Variegate. Alcuni lamentavano la totale assenza di Spettacolo, altri erano più

preoccupati a spettegolare sul Bononcini

[…] (49)

Questo terzo grande scandalo assume dei connotati che trascendono ogni legame squisitamente musicale: l’anonimo appassionato traduce la lettera di Po in una allegoria politica (Po = the Pope), in pratica mettendo in discussione la spontaneità della richiesta di Aurelio del Po: un marito che vuole impedire alla moglie di cantare su ingaggio non agisce in questo modo plateale. E’ quindi lecito supporre che Po fu manovrato da coloro i quali vedevano in Bononcini un personaggio da colpire ulteriormente, la terza volta nel 1731-32, e questa volta pubblicamente.

Bononcini potrebbe aver progettato un certo numero di esecuzioni di una serenata; ma sappiamo solo che fu eseguita “della Musica” il 24 Giugno, pubblicizzata come “Divertimento Pastorale”, alla quale fu presente la Regina Carolina (reggente perché Re Giorgio II era in Hannover), il Principe del Galles e le tre principesse maggiori. “Cantarono il Sig.r Senesino & 3 altri.” (50)

La composizione in questione, del cui libretto è nota soltanto una voce nel catalogo della biblioteca di Alberto Francesco Floncel, è stata identificata con: “Amore per amor, Festa Pastorale, Londra, 1732, a 4.” (51) Già nel 1696 a Roma, Bononcini mise in musica una serenata intitolata Amor per amore e poi ne riadattò quattordici delle diciassette arie sul nuovo testo de Il trionfo di Camilla, Napoli, Dicembre 1696. Successivamente, il titolo dell’opera fu variato in Amore per amore in occasione della produzione di Bologna, del 1709. Dal momento che ben 112 furono le esecuzioni Londinesi della Camilla dal 1706 al 1728, la sua musica era ben nota ed è quindi probabile che per la nuova serenata Amore per amor Bononcini non abbia incluso alcunché delle vecchie arie.

Conseguenze

Dopo il sonoro fallimento di questa sua ultima (pubblica) iniziativa, il prode ed anziano compositore che per ben tre volte fu umiliato, cominciò probabilmente a pianificare la sua partenza dalla casa che per dodici anni lo aveva accolto. Egli rimase a Londra almeno fino ad Ottobre, mese nel quale ricevette un pagamento di ventuno scudi di cui senz’altro poteva aver bisogno; ma ebbe comunque modo di recarsi a Parigi prima del 7 Febbraio 1733, quando egli diresse alcune proprie musiche presso il Concert Spiritual alle Tuileries. (52)

Bononcini rimase nella città del “gran Fracasso, della Fretta e della Polvere” all’incirca per i due anni successivi alla questione del madrigale, che “tanto scandalo fece nel mondo musicale.” Per qualche ragione Hawkins omise questo commento parentetico quando trasferì le sue considerazioni sulla disputa, dalle Memoirs of the Life of Sig. Agostino Steffani (1758) alla sua History (1776); al contrario, aggiunse una affermazione il cui peso si rivelerà di molto superiore: “La conseguenza di questa disputa fu decisamente fatale agli interessi di Bononcini.”

Può

sembrare azzardato il voler criticare le conclusioni che Hawkins dedusse dalle

sue accurate ricerche, soprattutto considerando che egli intervistò vari

testimoni (tra i quali William Boyce

e la duchessa di Newcastle)

sugli eventi descritti. Ciononostante, la sua appartenenza e devozione alla Academy

of Ancient Musick, potrebbe averlo portato ad esagerare le conseguenze dello

scandalo accademico: “per un solo Madrigale è veramente

troppo.”

Diversamente, la perdita del suo protettore ed il fallimento del concerto all’Opera House, potrebbero essere stati di gran lunga più “fatali agli interessi di Bononcini” rispetto al caso della disputa accademica. Questi due successivi scandali non sembrano essere collegati in alcun modo al primo, che invece fu la principale preoccupazione dei biografi. Se da un lato Hawkins fu molto cauto a dare una descrizione dei fatti che accompagnarono il primo incidente, presentandoci un Bononcini che mai rivendica il madrigale come propria composizione, dall’altro egli non fa assoluta menzione del terzo incidente occorso nel Giugno 1732; e pure, sul secondo incidente egli, incautamente, ricamò il racconto in modo palesemente falso, mostrandoci un imprudente Bononcini che si dà il colpo di grazia andando a seguire un pifferaio d’alchimista in giro per l’Europa. I biografi di Handel, come Schoelcher e Chrysander, dovettero quindi arrivare alla conseguente conclusione che Bononcini si trovò in una condizione del tutto disonorevole e che i dubbi di Hawkins, sul plagio, potevano essere definitivamente accantonati di fronte ad un uomo arrogante ed ormai compromesso. Comunque, la recente biografia su Handel di Paul Henry Lang (N.d.R. pubblicata nei primi anni ’60 del novecento), non solo evita di cadere in simili diffamazioni rivolte al Bononcini, ma si schiera con la cauta visione di Hawkins, riguardo alle accuse di plagio. (53) Tutto ciò mostra come, di fronte alla complessità delle vicende, sia necessario un cauto giudizio da parte di chiunque tenti di assegnare certe responsabilità in ciascuno dei tre grandi scandali che, in ultima analisi, decretarono la fine della carriera londinese di Bononcini.

Sebbene il Bononcini, che da molti era considerato il maggiore compositore Italiano vivente, alla fine fuggì dal mortificante trambusto di Londra, la sua musica continuò a godere di ottima reputazione per molti anni.

La compagnia d’opera gestita da Handel e John Jacob Heidegger riprese per ben sei volte la Griselda di Bononcini (Londra, 1722) durante l’ultima produzione degli anni 1729-1733; anche l’Opera della Nobiltà riprese il suo Astarto (Londra, 1720) con sei esecuzioni nella primavera del 1734. Questo secondo revival di un’opera di Bononcini è segno che il primo fu accolto con grande favorevolezza. Il Senesino fu probabilmente istigatore di entrambi visto che cantò nelle parti create per lui stesso nel 1720-22, mentre gli altri cantanti furono scelti diversamente.

Da Hawkins: “I meriti professionali di Bononcini li possiamo dedurre dal grande rispetto e deferenza con cui egli fu trattato dai cantanti d’opera, in particolare Senesino; ed anche dai primi strumentisti, [Stefano] Carbonelli, [Pietro] Castrucci il vecchio e Giuseppe San Martini.” (54)

Anche gli strumentisti degli altri teatri giocarono un ruolo chiave nel mantenere viva la musica di Bononcini. Nel 1776 Hawkins ricordava con nostalgia che i preludi del “Great Subscription Book” del 1721, “erano stati eseguiti in più teatri, negli ultimi dodici anni, in alternanza alle Sonate di Corelli, come secondo intermezzo prima delle opere”.

Burney nel 1789 ricorda che la versione strumentale di “Ascolta o figlio,” la “piccola, lenta e struggente aria in tempo di minuetto” da Astianatte del 1727, “fu accolta con favore per lungo tempo nei teatri, laddove servisse della dolce Musica.” Ma i delicati suoni della musica di Bononcini non erano più in voga nella Londra rumorosa del 1789 e solo lontani ricordi riempivano la mente di Burney. (55)

Burney concluse nel 1789 che la tradizione tese a sopravvalutare enormemente la reputazione musicale del Bononcini. All’opposto, la tradizione musicale dei nostri giorni ci consegna una figura del compositore alquanto sminuita. Sia per Burney che per noi, la registrazione dei fatti principali avviene nel 1776 per opera di Sir John Hawkins e per quella data le vicende sono state ormai irrimediabilmente inquinate da quasi mezzo secolo di “Fracasso, Fretta e Polvere”: un formidabile terzetto che gli studiosi si trovano a dover dissipare per poter meglio comprendere gli echi delle vicende scaturite dai tre grandi scandali del 1731-32.

ADDENDUM

Dopo che l’articolo fu mandato in tipografia, una ricerca sulle lettere scritte tutte a Giovanni Giacomo Zamboni (ora in GB Ob MSS Rawl. letters 116-138) ha portato a rispolverare molte delle oscure vicende sulla relazione di Bononcini-Ughi.

Quattro lettere di Ughi documentano la sua familiarità con Zamboni (129, fols. 146-150). Bononcini, in una lettera del 5 Dicembre 1731, assume di sapere che Ughi informò Zamboni sul completamento di un manoscritto di dodici cantate scritte per il Conte Kinsky (130, fol. 148v).

Da Vienna, Giuseppe Riva venne a conoscenza, entro il 28 Novembre 1731, delle difficoltà in cui versava Bononcini e dei suoi legami con Ughi; pare che egli si raccomandò con il Bononcini, già in una lettera del 23 Gennaio 1732, di schierarsi con la più affidabile duchessa piuttosto che con il “garbato Cavaliere Milanese, o Latino”; ed entro il 12 Marzo 1732, il Riva apprese che Ughi fu riconosciuto come il famigerato Mecenati da Ferrara, che fuggì da Londra, “danneggiando il nostro credulone e sprovveduto Bononcini” (131, fols. 458-59, 462, e 470).

Dal momento che, a quanto pare, Bononcini scelse Ughi come protettore e ne fu per questo danneggiato, possiamo concludere che fu proprio lui il musicista per cui Ughi lasciò una lettera prima di abbandonare Londra. Anche gli eventi successivi risultano ora più chiari: A Roma Ughi scampò agli arresti il Venerdì Santo del 1732, ma fu in seguito confinato in un monastero in Trastevere; Bononcini progettò di lasciare Londra per Parigi il 22 Ottobre 1732 e Parigi per Madrid il 9 o 10 Ottobre 1733; egli arrivò a Madrid il 5 Dicembre e posticipò la sua partenza per Lisbona su richiesta della Principessa delle Asturie, desiderosa di ascoltare un po’ della sua musica (131, fols. 239, 242v, 488, and 551v).

(quelle più significative le abbiamo tradotte in italiano e sono in verde)

1

Pp. 65-68 and 85. The Discourse is appended to [Francois Raguenet,] A Comparison

Between the French and Italian Musick and Opera's, trans, anon. (1709; reprint

ed., Farnborough, 1968). The author of the Discourse and translator of the

Comparison may well be "Seignior [Nicola] H[aym] or some Creature of his,"

an attribution made in [Charles Gildon,] The Life of Mr. Thomas Betterton (London,

1710), p. 166. The present article is founded on research included in the

author's Ph.D. dissertation, "A Bibliographic Scrutiny of Dramatic Works

Set by Giovanni and His Brother Antonio Maria Bononcini," Harvard

University, 1972 (available from University Microfilms, Ann Arbor, Mich., order

no. 74-25,641).

2

Incluse

le dieci rappresentazioni del Muzio

Scevola, per il quale Bononcini fornì la musica per il solo secondo

atto.

3

It is so named on the title page of The Opera Miscellany (London, [1725]). The

figures given include the four subscribers for nine copies entered in ink on

some exemplars - e. g., GB Lam 3, GB Lbl D.360, US NH Msl4.B64cupboard.

Libraries are listed by RISM sigla in this article.

4

La

notizia è riportata in una lettera del 3/14 Agosto 1722 di Giuseppe Riva,

rappresentante Modenese a Londra (e forse miglior amico di Bononcini), rivolta

al Duca di Modena; at I MOs Cancelleria Ducale: Dispacci dall'Inghilterra, Busta

11. Le date verranno indicate secondo il vecchio ed il nuovo calendario, laddove

questa riguarderà sia la terra Britannica che il resto dell’Europa.

5

La

notizia è nel Post Boy, Nos.

5152 and 5153, for July 31 and August 2, 1722.

6

See the reasons stated and implied in a letter of October 5, 1722, to John

Hervey, 1st earl of Bristol, from his wife, printed in his Letter-Books, ed. S[ydenham] H. A. H[ervey] (Wells, 1894), II, 235. For Walpole's obsession, see

J. H. Plumb, Sir Robert Walpole: The King's Minister (London, 1960), p. 41; for

his unjust exaction, see Basil Williams, The Whig Supremacy: 1714-60, 2nd ed.,

rev. C. H. Stuart (Oxford, 1962), pp. 182-83.

7

Weekly Journal, or Saturday's Post, No. 291, for May 23, 1724; reprinted in Otto

Erich Deutsch, Handel: A Documentary Biography (New York, [1955]), p. 163.

8

La

presenza della Principessa Amelia è documentata nel Weekly

Journal; or, British Gazetter, No. 100, for April 8, 1727. La lettera di

scuse, non datata, della Contessa Pembroke è riportata in Deutsch, Handel,

pp. 207-8. Le agitazioni nei teatri londinesi erano piuttosto frequenti; al

riguardo, si possono leggere le descrizioni in ibid.,

pp. 174-75, and in Allardyce Nicoll, A

History of English Drama: 1660-1900, II: Early Eighteenth Century Drama, 3rd

ed. (Cambridge, 1952), 11-25. Simili eventi portarono George A.MacFarren, nel

suo A Sketch of the Life of Handel (London,

1859), p. 16, a concludere in modo pittoresco che “Handel e Bononcini erano

come dei volani (ndr. nel gioco del badminton)

nella assurda finzione di entusiasmo musicale che ha reso questa età

ridicola.”

9

See Konrad Sasse, ed., "Opera Register from 1712 to 1734 (Colman-Register),"

Handel Jahrbuch, V (1959), 217; Winton Dean, "Vocal Embellishment in a

Handel Aria," in Studies in Eighteenth-Century Music: A Tribute to Karl Geiringer on His

10

"Lebenslauf,"

in Marpurg, Historisch-kritische Beytrage

zur Aufnahme der Musik, I (Berlin, 1754), 242: "Diese Partheyen waren

so wider einander aufgebracht, dass die eine pfiff, wenn die andere in die Hande

klatschete, und umgekehrt." Quantz lasciò l’Inghilterra il 21 Maggio/1

Giugno, prima che avvenne la quinta rappresentazione dell’Astianatte.

11

Letter of June 13, 1727, from John, Lord Hervey, to Stephen Fox, which continues:

"nor have the Directors dared to venture the representation of another

since;" printed in [Giles Stephen, 6th] earl of Ilchester, Lord Hervey and

His Friends: 1726-38 (London, 1950), p. 18. The longest report of the occasion

is in the Country Journal: or, the Craftsman, No. 49, for June 10; reprinted in

Thomas Busby, Concert Room and Orchestra Anecdotes (London, 1825), II, 157-61.

12

See John Loftis, The Politics of Drama in Augustan England (Oxford, 1963), chap.

5.

13 John Hawkins, A General History of the Science and Practice of Music (1776), 2nd ed. (1853; reprint ed., New York, 1963), pp. 862-63. Il compositore William Boyce (1711-1779) concorda con la spiegazione di Hawkins riguardo all’atteggiamento silenzioso di Bononcini; sugli stretti legami tra Hawkins e Boyce, vedere Bertram H. Davis, A Proof of Eminence: The Life of Sir John Hawkins (Bloomington, Ind., 1,973), pp. 47-49, 116, and 169-70.

14

He paid all eight levies on members entered in GB Lbl Add. 11732 under the dates

March 1 and May 12, 1726, January 26 and December 7, 1727, April 12 and December

(?), 1728, May 8, 1729, and April 9, 1730. An earlier society possibly "became"

the academy in 1726, for Hawkins (History,

pp. 805-6) dates the academy from 1710.

15

Annotazione

del 31 Agosto 1731, nel Diary di John

Percival, primo Conte di Egmont, ed. R. A. Roberts, I: 1730-33 (London:

Historical Manuscripts Commission, 1920), 202. Per i concerti in accademia,

Bononcini “si esibì anche in assoli al violoncello, e chiese anche di essere

accompagnato da Waber [Francisco Weber] al liuto,” questo in Hawkins, History,

p.886.

16

In una lettera a Steffani del 16 Settembre 1727, Henry Needier affermò:

"Vous Savez que la plus part du terms nous executons dans notre Academie

des Motets et des Madrigeaux a 5 et a 6"; stampato in Josef Loschelder,

"Aus Dusseldorfs italienischer Zeit: Romische Quellen zu Agostino Steffanis

Leben," Beitrage zur Musikgeschichte der Stadt Dusseldorf, Beitrage zur

Rheinischen Musikgeschichte, I (Cologne, 1952), p. 48. Nessun madrigale o

mottetto di Bononcini si trova in The Words

of Such Pieces as Are Most Usually Performed by the Academy of Ancient Music

(1761; 2nd ed., London, 1768), ma vi sono inclusi il suo Anthem per il funerale

di Marlborough ed un Te Deum. Il Te Deum risulta essere probabilmente quello in

do maggiore, contenuto in A Wn 15964 e datato (per mano di Bononcini?) "15

Febraro 1741," e trasposto in re maggiore in GB Lwa CG.8 and GB Cfm 23.F.9;

la versione in re potrebbe quindi essere stata la prima versione, scritta per

l’accademia. Il Dr. H. Diack Johnstone, University of Reading, England,

attualmente al lavoro sulla preparazione della storia dell’accademia, ha reso

noto che una copia dell’edizione del 1768 del The

Words risulta in GB Lbl 1488.CC.2. Mi ha inoltre informato di una lettera di

Riva a Steffani, datata 31 Dicembre 1726, in in D-brd HV Niedersachsisches

Hauptstaatsarchiv, Cal. Br. 23.c.Nr.394, fols. 148-49; Riva riporta che un

madrigale di Bononcini fu eseguito in academia il 30 Dicembre.

17

Hawkins,

History, pp. 862 and 884. Il suo

informatore fu “un affidabile gentiluomo [William Boyce?], ancora vivente, il

quale afferma con assoluta certezza di essere stato presente [1728?]

all’esecuzione [come cantante?] e visionò il manoscritto della partitura.”

Se ancora esistente, il manoscritto in questione non risulta ancora

identificato.

Un

manoscritto, GB Lbl R.M. 24.h.ll, che potrebbe essere stato copiato per

l’accademia intorno al 1728 contiene

In

una siepe ombrosa alle pagine

46-61 con una nota di attribuzione a "Giovani Bononcini," aggiunta

successivamente a matita e poi sostituita con “Antonio Lotti.” Il Dr.

Johnstone ha tentato di identificare del copista di 24.h.ll con John Travers,

che fu dal 1719 un allievo tirocinante di Greene e che copiò molti dei lavori

di Greene pressappoco a partire dal 1722 fino a circa il 1728.

18

Daily Journal, No. 3130, for January 16, 1731; reprinted in Arthur H. Scouten,

The London Stage: 1729-47 (Carbondale, 111., 1961), I, 109.

19

According to Hawley Bishop's letter of February 5/16, 1731, printed in Letters

from the Academy of Ancient Musick at London, to Sigr Antonio Lotti of Venice:

with His Answers and Testimonies (London, 1732), p. 3. Copies of this print are

at GB En and at US CHua, NYp, and Wc. Large portions are, reprinted in Victor

Schoelcher, The Life of Handel, trans. James Lowe (London, 1857), pp. 148-55,

and in Sedley Taylor, The Indebtedness of Handel to Works by Other Composers

(Cambridge, 1906), pp. 172-76. An anonymous abridgement is in "The Fall of Bononcini,"

Musical Times, XXXIII (1892),

12-14.

20

For the 1734 schism, see Hawkins, History, pp. 885-86.

21

Letters, pp. 3 and 5; Schoelcher, Handel, p. 149; Taylor, Indebtedness, p. 173.

As in Schoelcher, the English versions given here of the Latin, French, or

Italian originals are those in the Letters; Taylor supplied his own translations

of Lotti's letters.

22

In

GB Lbl Add. 47061, fol. 32v, Egmont annotò:

“he brought us sent us by his friend Mr. Green . . .”; le parole barrate

non compaiono nella pubblicazione del Diary,

I, 202. Anche Hawkins, per pure coincidenza,

fece una simile correzione; nelle sue Memoirs

of the Life of Sig. Agostino Steffani [London, 1758] – ristampate in Gentleman's

Magazine, XXXI (1761), 489-92, e (con revisioni) XLII (1772), 443-46 –

egli scrisse: “questo madrigale fu presentato, come propria composizione,

circa quattro anni prima dal Sig. Giovanni Bononcini, che allora si trovava in

Inghilterra, ed era un membro dell’accademia.” Nella sua History

(1776), 2nd ed., p. 862 scrisse invece:

“questo

madrigale, circa quattro anni prima, fu prodotto in manoscritto dal Dr. Greene,

come composizione del Signor Giovanni Bononcini, che allora si trovava in

Inghilterra, ed era un membro dell’accademia.”

23

Letters, pp. 9 and 11; Schoelcher, Handel, p. 151.

24

Letters, p. 15; Schoelcher, Handel, p. 152; Taylor, Indebtedness, p. 174;

Hawkins, History, pp. 862, note, and 884.

25 Letters, p. 19; Schoelcher, Handel, p. 153. Il raffinato encomio dato da Lotti non fu presumibilmente dettato da alcuna reale conoscenza dei madrigali di Bononcini. Al contrario Hawkins ne conosceva qualcuno, probabilmente i tre elencati sopra, e dichiarò nella sua History, p.862, che questi erano “non solo del tutto simili a quello di Lotti, ma anche a tutti gli altri più o meno noti.” Secondo Charles Burney, in A General History of Music from the Earliest Ages to the Present Period (1789), ed. Frank Mercer (1935; ristampa ed., New York, 1957), II, 748-49, l’affermazione di Lotti risulterebbe insignificante: il contrappunto “asciutto” del madrigale di Lotti poco si addice alle piuttosto limitate risorse di cui il Bononcini sarebbe dotato.

26

Hawkins, Memoirs, p. vi.

27

I MOe Autografoteca Campori: Antonio Cocchi, lettera del 13/24 Gennaio 1728, da

Firenze: "Un caro abbraccio al gran Bononcino, al quale poco deve

importare l'invidiosa malvagita de' suoi nemici seguitando ad esser ricco.

Godasi la già acquistata gloria in placido ozio." Questo passaggio è

riportato (con data errata) in Giulio Bertoni, "Giuseppe Riva e

l'opera italiana a Londra," Giornale

storico della letteratura italiana, LXXXIX (1927), 321, note, e in Gino

Roncaglia, "L. A. Muratori: la musica e il maggior compositore

modenese del suo tempo," Atti

e memorie della R. deputazione di storia patria per le provincie modenesi,

7th series, VIII (1933), 315.

28

Sul salario

viennese di Bononcini, vedere Adolf Koczirz, "Exzerpte aus den

Hof-musikakten des Wiener Hofkammerarchivs," Studien

zur Musikwissenschaft, I (1913), 286; per i salari londinesi di alcuni

cantanti, vedere Deutsch, Handel, pp.

94, 96, 99, 120, 139, 185, 195, and 243.

29

Egmont, Diary,

I, 201-2, omette le parole barrate che invece ritroviamo in GB Lbl Add. 47061,

fol. 33. Questo fatto può intrigare dal momento che Bononcini si trovava a

quanto pare in Francia, nel periodo estivo, mentre Egmont annota la frase il 31

Agosto 1731 e non è noto che il musicista sia approdato in Portogallo prima del

1735. Era soltanto una diceria questa del Portogallo del 1731? Oppure Egmont

copiò il suo diario dopo il 1735? Ogni interpretazione potrebbe essere messa in

discussione basandoci sui pettegolezzi del diario di Egmont.

30

MOe

Autografoteca Campori: Marlborough, contiene cinque lettere a Giuseppe Riva fino

ad ora sconosciute. Le relativamente poche lettere di Enrichetta, già note,

sono discusse in Kathleen Lynch, A Congreve

Gallery (Cambridge, Mass., 1951), pp. 67-74.

31

Daily Courant, No. 9249, for June 30, 1731; according to Dr. Johnstone, the item

was reprinted in the Whitehall Evening-Post, No. 1986, for July 1, 1731. Bononcini had spent the summers of 1723 and 1724 in Paris on musical affairs;

for 1723, see Maurice Barthelmy, "L'Acadmie Royale de Musique et l'opera

italien de Londres en 1723," Revue beige de musicologie, X (1956), 161-63,

and see Anastasia Robinson's letter of October 8, 1723, in I MOe Campori Z.4.4;

for 1724, see Michel Brenet, Les Concerts en France sous l'ancien regime (Paris,

1900), p. 163. His wife may have frequently been there with her brother Luigi Riccoboni, leader of the Parisian troupe of Italian comedians; for her presence

there in 1726, see Lodovico Rangoni's letter of November 11, 1726, in I MOe

Campori Z.4.4, and for the same in summer 1728, see Xavier de Courville, Luigi Riccoboni, dit Lelio, II (Paris, 1945), 304-7.

32

This work and the "Musique pastorale" for her seventh birthday are in

a manuscript at US ST.

33

See David Green, Sarah, Duchess of Marlborough (London, 1967), pp. 207, 226-28,

234-37, and 255-56. The XII Sonatas are advertised in the Country Journal: or,

the Craftsman, No. 299, for March 25, 1732.

34

Green, Sarah, pp. 282-83.

35

History, p.

862. La sorgente di informazioni di Hawkins per questo ed altri fatti su

Bononcini fu probabilmente la figlia di Enrichetta, Harriet, duchessa vedova

di Newcastle (d. 1776). La sua grande propensione a discutere di argomenti

musicali con Hawkins è testimoniata in Laetitia Hawkins, Anecdotes,

Biographical Sketches and Memoirs (London, 1822), pp. 241-42; ristampato in

Percy Scholes, The Life and Activities of

Sir John Hawkins (London, 1953), pp. 117-18.

36

Questo suo

interesse è documentato nella formula d’alchimia ritrovata tra i suoi oggetti

dopo la sua morte e stampata in Kurt Hueber,

"Gli ultimi anni di Giovanni Bononcini: Notizie e documenti inediti," Atti

e memorie dell'Accademia di Scienze Lettere e Arti di Modena, 5th series,

XII (1954), 161-63.

37

Lettres

et voyages . . . 1725-29, ed. Berthold van Muyden (Lausanne, 1903), pp.

347-53. Saussure descrive le vicende della vita londinese di Ughi, relative al

periodo 1731-32, come se fossero accadute durante il suo soggiorno che invece

avvenne nel 1728-29. Questa sua pratica di incorporare notizie è spiegata nella

prefazione dell’editore alla seconda edizione inglese e alla edizione

francese.

38

Paris,

Archives des affaires étrangères, correspondance politique: Angleterre (hereafter:

CPA), Vols. 375-77, e Espagne (CPE), Vols. 381, 383, 386, and 390. Molta di

questa corrispondenza si presentava in codice cifrato; quando le lettere

raggiungevano la loro destinazione, apparentemente queste venivano convertite

tramite una traslitterazione interlineare nella lingua francese; le mie ricerche

sono dipese anche da queste traduzioni.

39

CPA 375, fols.

205, 223-24v, e 228-29; 376, fols. 40v, 189v, e 212. CPE 381, fol. 7V; 390, fol.

58. Daily Journal, Nos. 3109 e 3114, del

23 e 29 Dicembre 1730. Ughi dichiarò di provenire da Parma o dal Portogallo (CPA

375, fol. 290; 376, fol. 212"), mentre altri riportarono Ferrara (CPA 376,

fol. 189v) o Vienna ((Saussure, p. 352). Egli potrebbe essere stato introdotto a

Lisbona come emissario papale (CPA 376, fol. 212). Saussure, p. 347, documenta

l’età di Ughi, al tempo del suo approdo in Inghilterra, come compresa tra i

trenta ed i trentacinque anni; doveva essere coetaneo di Beauclerk (1699-1781).

Domenico Scarlatti impartì lezioni di musica ad entrambi, il fratello

Antonio del Re John e la figlia Barbara, più tardi principessa delle Asturie,

la quale fu patronessa di Domenico per lungo tempo; al riguardo, vedere Ralph

Kirkpatrick, Domenico Scarlatti

(Princeton, N. J., 1953), chaps. 5-7.

40

CPA 375,

fols. 205, 255, e 261; 376, fols. 42-43. CPE 381, fols. 6-8v; 390, fols.

57v-58v. Grub-street Journal, No. 61,

del 4 Marzo 1731; Daily Courant, No.

9175, del 8 Marzo 1731. Saussure, p. 347, indica il numero dei cavalli, sei, ed

il prezzo, £500.

41

CPA 375, fols. 189-89*, 249-49v, 272, and 273; 376, fols. 231-3P. CPE 381, fols.

6, 7V, 9V, and lll-13v; 390, fols. 57v-59v, 62-62v, and 68. Edward Armstrong,

Elisabeth Farnese: "The Termagant of Spain" (London, 1892), pp.

253-54 and 277-79.

42

CPA

375, fols. 292-95v, 304-4^, 314-15V, e 323; 376, fols. 20-21, 43v, 45-46v,

97-98v, 182v-83, 212-13, e 223. CPE 381, fol. 7-7v; 390, fol. 57v. Daily

Post, No. 3789, del 9 Novembre 1731. Saussure, pp. 350-51. Il Diamante

pesava oltre 150 [grains] (CPA 376, fol. 44), potrebbe essere identificato col

celebre brillante di 160 [grains], acquistato a Lipsia nel 1742 da Re Augusto

III di Polonia; vedere Johann G. Graesse, Beschreibender

Catalog des K. grunen Gewolbes zu Dresden, 3rd ed. (Dresden, 1876), p. 105,

note.

43

Secondo

Pinheiro, CPA 376, fol. 225, i suoi debiti raggiunsero un totale di £4000;

Chavigny indica £1000 in CPA 376, fol. 232; Saussure, p. 352, riporta £6000.

Sempre Saussure, p. 349, afferma che debiti per quasi £3000 furono pagati una

settimana dopo l’improvvisa partenza di Ughi nel Marzo 1731. Ughi si trovò a

Valencia nell’Aprile 1732 e, a quanto pare, a Roma in Maggio (CPA 377, fols.

89 and 156). Saussure, p. 353, dichiara che Ughi fu arrestato a Roma.

44

CPA 376, fols. 38v, 99v, and 183.

45

Ilchester, Lord Hervey, p. 126.

46

In special

modo nella Spagna di Filippo V, che fu, di fatto, dominata da due avventurieri

dello stampo di Ughi: Alberoni da Piacenza e Ripperda da Groningen.

Certe similarità sono evidenziate dalle descrizioni in Charles Petrie, King

Charles III of Spain: An Enlightened Despot (London, 1971), pp. 4-14, e in

Armstrong, Elisabeth Farnese, pp.

174-75.

47

Partially reprinted in Deutsch, Handel, p. 300.

48

Daily

Post, No. 5044, del 9 Giugno 1732; ristampato in Deutsch, Handel,

pp. 293-94. Po era stato un impresario teatrale a Napoli, prima di stabilirsi a

Londra; al riguardo vedere Benedetto Croce, I

Teatri di Napoli: secolo XV-XVIII (Naples, 1891), pp. 224 and 226.

49

Country Journal; or, the Craftsman, No. 319, for August 12, 1732; shortened in

Gentleman's Magazine, II (1732), 903-4, and further shortened in Schoelcher,

Handel p. 118.

50

Daily Journal, No. 3579, for June 24, 1732; Daily Courant, No. 5058, for June

26,1732; Sasse, "Opera Register," p. 220.

51

Giovanni

Gabriello Cressonnier, Catalogo della

libreria Floncel (Paris, 1774), No. 2685; l’identificazione fu di Alfred

Loewenberg, s. v. "Bononcini,

Giovanni," Grove's Dictionary, 5th

ed. (1954). Sebbene non sia sopravvissuta alcuna notizia riguardo l’identità

della serenata annullata (a meno che il libretto di Floncel non si riferisca

alla serenata piuttosto che alla musica che fu eseguita in sostituzione),

Loewenberg la identifica con il lavoro senza titolo presente oggi in GB Lbl

R.M.22.b.11, mentre Friedrich Chrysander, in Georg

Friedrich Handel, II (Leipzig, 1860), 298, dichiara che si trattò in realtà

di una ripresa di Polifemo

(Berlin, 1703).

52 La cantante d’opera Francesca Bertoldi, scrisse da Londra in una lettera del 24 Ottobre 1732: “Subito che sono ritornata dalla Campagna ho paghato il Signore Boloncini e si e preso ventun schudo, e la ricevuta la tengho apresso di me”; in I Be P.141; "Lettere al Pier Francesco Tosi," lettera 34. Il concerto di Febbraio è recensito in Mercure de France del 1733, p. 394; ristampato parzialmente in Brenet, Les Concerts, p. 149, e in Hueber, "Gli ultimi anni," p. 155. Non è noto che Bononcini sia mai tornato in Inghilterra. Il suo arrivo qui nell’autunno 1734 con il Farinelli ed il coreografo Jacopo Amiconi è descritto in Henry Angelo, Reminiscences (1904; reprint ed., New York, 1969), I, 9; diversamente Hawkins, nella sua History, p. 876, cita Porpora in luogo di Bononcini. L’associazione di Bononcini con Amiconi la si deve alla moglie di Giovanni, Margherita, che studiò coreografia con lui a Londra almeno dal Maggio 1736 al Giugno 1738, secondo le lettere del 25 Maggio 1736 e del 29 Aprile 1738, presso I MOe Autografoteca Campori: Paolo Rolli.

53

George Frideric Handel (New York, 1966),

pp. 176-77. Lang ha discusso l’incidente nel Musical

Quarterly, LV (1969),

276-77 all’interno di una recensione di una registrazione di estratti dalla Griselda

di Bononcini.

54

Hawkins, History, p. 863. For Hawkins's source, see note 13, above.

55 Ibid., p. 864, and Burney, History, II, 747 and 749.

Oltre ad www.haendel.it dove sono poste tantissime altre informazioni su Giovanni Bononcini, segnaliamo anche http://www.bononcini.com/

Grazie per l'attenzione Arsace, Zadok, Faustina Bordoni

e un grazie pubblico al prof. Lowell Lindgren per il materiale fornitoci

e al prof. Thomas McGeary per l'aiuto concessoci