CANTORE

E MAESTRO DELLA CAPPELLA PONTIFICIA

ALLA

FINE DEL XVII SECOLO

L’attività svolta da Don Gregorio, con serietà e dedizione,

in molte cappelle musicali romane lo aveva posto in luce negli ambienti

musicali ecclesiastici, procurandogli rispetto e considerazione.

Ormai, nel complesso e suggestivo ambiente musicale romano, egli

era considerato un cantore

nella voce di Basso di notevolissime qualità, dedito al solo genere

sacro, romano a tutti gli effetti, per scuola, vocazione ed elezione,

dotato di una forte personalità in cui convergevano gli aspetti

migliori della scuola artistica e culturale erede della tradizione

polifonica palestriniana e del canto gregoriano.

Legittimamente, la sua personalità aspirava alla dignità ed al

prestigio della maggiore Cappella musicale Romana, quella Pontificia, di

rinomanza mondiale, che costituiva simbolicamente ed idealmente il

coronamento delle sue aspirazioni di artista, consentendogli di

sviluppare a pieno le esigenze della sua vita musicale e, come

sacerdote, di servire da vicino la sacra persona del Pontefice Romano. Legittimamente, la sua personalità aspirava alla dignità ed al

prestigio della maggiore Cappella musicale Romana, quella Pontificia, di

rinomanza mondiale, che costituiva simbolicamente ed idealmente il

coronamento delle sue aspirazioni di artista, consentendogli di

sviluppare a pieno le esigenze della sua vita musicale e, come

sacerdote, di servire da vicino la sacra persona del Pontefice Romano.

La Cappella Musicale Pontificia, vantava le sue antiche e

nobilissime origini nella Schola Cantorum riorganizzata da San

Gregorio Magno nella Basilica di San Pietro allo scopo di conservare i

canoni interpretativi dei canti della tradizione ecclesiale romana.

Divenuta

il coro personale del Pontefice, fu denominata anche Sistina,

perché Papa Sisto IV, con Bolla del 1 gennaio 1480 aveva riorganizzato

la Cappella Musicale come cantoria stabile e riservata per le funzioni

papali, dandole nuova disciplina giuridica ed amministrativa. Per tali

motivi, il Collegio dei Cantori era impiegato nelle funzioni papali, la

cui ufficiatura avveniva nella Cappella Sistina "Sacellum

Sixtinum", del Palazzo Apostolico in Vaticano, affrescata da

Mino da Fiesole, dal Signorelli, dal Beato Angelico, dal Perugino e poi

da Michelangelo.

I

Cantori Pontifici dovevano cantare ogni giorno nella Cappella o nelle

altre chiese in cui si recasse il Pontefice, impreziosendo le grandi

ufficiature delle Cappelle Papali nelle feste e nelle domeniche.

La

Cappella dei Cantori Pontifici costituiva il complesso di voci adibito

al servizio liturgico presso la Corte Papale e godeva di una universale

e vivissima stima, sempre rinnovata da parte dei Pontefici Romani, di

molte Case Regnanti e di numerosi personaggi di rilievo. universale

e vivissima stima, sempre rinnovata da parte dei Pontefici Romani, di

molte Case Regnanti e di numerosi personaggi di rilievo.

L’illustre

ceto dei Cantori era annoverato tra gli ordini più cospicui della

gerarchia ecclesiastica e già Papa Eugenio IV, nella sua Bolla “Et

si erga cunctos”, del 1 febbraio 1403, onorava i Cantori come veri

“Famigliari, e continui commensali del Pontefice” (1).

Andrea

Adami, Cantore soprano della Cappella Pontificia, autore di un prezioso

volume Osservazioni per ben regolare il Coro de i Cantori della

Cappella Pontificia, a tal proposito, così si esprimeva:

"La

stima fatta sì da i Pontefici Romani, che dagli altri Principi, e

Personaggi insigni de i Cantori della Cappella Pontificia, è stata

sempre tale, che non poca ragione si ha di poterli annoverare tra gli

ordini più cospicui della Gerarchia Ecclesiastica ne i secoli

passati" (2).

"Hanno poi i Sommi Pontefici sempre procurato di avere

i migliori Virtuosi d’Europa per il servizio della loro Cappella"

(3).

Nel

corso dei secoli, si erano succedute numerose Bolle e Brevi Pontifici

che specificavano i grandi privilegi, le prerogative e le alte

distinzioni concesse dai Sommi Pontefici all’illustre Collegio dei

Cantori Pontifici.

Anche

Gaetano Moroni, nel suo Dizionario di Erudizione

Storico-Ecclesiastica, aveva parole di vivo elogio per la Cappella

Musicale Pontificia, a testimonianza della grandissima stima di cui

l’istituzione continuava a godere nei secoli:

"Il Collegio dei cappellani Cantori della cappella

Papale, è composto di ecclesiastici, scelti dopo gli sperimenti più

rigorosi ne’ concorsi, sì per le voci, che per la perizia del canto.

La loro musica è composta di sole trentadue voci, quando il numero è

pieno, senza l’aiuto di verun istrumento; ed è tanto armonica,

esatta, e divota, che in un alla sua gravità ecclesiatica, ha formato

sempre lo stupore, e l’ammirazione delle più colte nazioni, ed

accresce maestà  alle auguste funzioni sagre, assistite o celebrate dal

Sommo Pontefice e dal sagro collegio de’ Cardinali" (4). alle auguste funzioni sagre, assistite o celebrate dal

Sommo Pontefice e dal sagro collegio de’ Cardinali" (4).

Sempre

il Moroni ricordava con profondo rispetto ed ammirazione gli "uomini

illustri ed insigni per dignità, santità, dottrina e scienza musicale

che fiorirono nella Scuola dei cantori, e nel collegio di essi, i più

rinomati professori di musica, e insigni cantori che accrebbero lustro

al collegio e che lo arricchirono di preziose composizioni"

(5).

"Quando

il Pontefice dispensa al trono nella cappella, le candele, le ceneri, le

palme, e gli Agnus Dei benedetti, quattro cappellani cantori vi si

recano a riceverle dopo i cubicularii, e nel venerdì santo altrettanti

vanno all’adorazione della Croce, mentre gli altri proseguono il canto

in coro, cioè nella cantoria. Anticamente tutto il collegio de’

cantori si recava all’adorazione della Croce, e al trono per ricevere

dal Papa le sopradette cose. Il loro posto nelle processioni è avanti

la prelatura, che ha l’uso del rocchetto"

(6).

"Nelle

cappelle Cardinalizie, e prelatizie, fanno da diacono e suddiacono due

cappellani cantori, assumendo allora i rispettivi paramenti sagri. Il

Passio della domenica delle palme è cantato da tre sacerdoti cantori,

cioè da un tenore, un contralto, e un basso, vestiti di amitto, camice,

cingolo, e stola diaconale" (7).

Enrico

Celani, nel 1903, ricordando che la Cappella Pontificia "tanto

racchiude per la storia della musica sacra in Italia" (8)

pubblicò alcune notizie tratte da un manoscritto conservato nella

Biblioteca Corsiniana di Roma, redatto dal Cantore della Cappella

Sistina Matteo Fornari, nel 1749.

Il

Fornari, nel riflettere, con vari argomenti, sulla considerazione che i

Pontefici avevano sempre manifestato per la "celebre"

Cappella Pontificia e "del pregio in cui hanno i medesimi in

ogni tempo tenuto il canto ecclesiastico, distinguendovi i professori

con laute grazie" (9), illustrava lo scopo della sua

narrazione storica: "che il Collegio dei Cantori Pontifici

abbia notizia di tanti valenti uomini che parte con la perizia e maestà

del canto, parte con le scelte composizioni con le quali arricchirono il

nostro archivio, hanno appo tutto il mondo resa cospicua la Cappella del

Papa" (10).

Del

Collegio facevano parte i “Cantori

esercenti”, cioè quelli iscritti al ruolo nell’attuale

ed effettivo servizio, per ciascuna delle quattro parti di Soprano,

Contralto, Tenore e Basso, ed i “Giubilati”, cioè i cantori che avevano raggiunto il

traguardo dei 25 anni di servizio presso l’istituzione e continuavano

a ricevere gli emolumenti fino alla loro morte.

Nella erudita ricostruzione operata da Gaetano Moroni, la “Famiglia

Pontificia”, composta da quegli ecclesiastici e secolari

addetti al domestico e personale servizio del Sommo Pontefice, ed agli

uffici del suo Palazzo Apostolico, si divideva in due ceti, cioè i “Famigliari

intimi e personali del Papa” ed i “Famigliari

addetti al servigio dei Palazzi apostolici”.

I Cantori Pontifici, riuniti in Collegio, per l’ufficio e la

carica a loro conferita, godevano del titolo e della considerazione di “Famigliari

e commensali del Papa”.

Per

questo, secondo le antichissime graduazioni e precedenze relative alle

qualifiche dei “Famigliari

intimi e personali del Papa”, il Collegio dei Cantori

Pontifici era registrato nel ruolo del Sagro Palazzo Apostolico con le

sue proprie prerogative, precedenze e con particolari attribuzioni ed

emolumenti.

Il

superiore della “Famiglia

Pontificia” era il prelato Maggiordomo Prefetto dei Sagri

Palazzi Apostolici.

Sempre

secondo il Moroni, prestare domestico e personale servigio al Pontefice

Romano, "sovrano d’uno de’ più floridi stati d’Italia,

che ha per capitale l’antica regina del mondo, riunisce la sublime e

suprema dignità ed autorità di vicario di Gesù Cristo, e di capo

della Chiesa Cattolica: grado eccelso che non ha pari sulla terra"

(11) costituiva una preziosa onorificenza ed una soddisfazione

religiosa. Grande onore provavano i familiari del Papa nel vedersi

continuamente impiegati nel suo servizio, abitare nella sua stessa

nobile residenza e sperimentando gli effetti benefici, spirituali e

temporali, di questa fortunata condizione.

Per

tali motivi, ai “Famigliari del

Sommo Pontefice”, fra cui i Cantori Pontifici, si richiedevano

"bontà

di vita, esemplarità di costumi ed integra condotta" (12)

quali veri omaggi di profonda venerazione prestati al Successore del

Principe degli Apostoli.

Il

Collegio dei Cantori Pontifici aveva il diritto al Sigillo grande e

piccolo, con l’immagine di Maria Santissima Assunta in Cielo, titolo

della Cappella, insieme ai privilegi della immediata privativa

dell’ordinamento amministrativo di governare se stesso ed il diritto

di fare leggi interne e multare i colleghi con pene pecuniarie e di

altro genere, minuziosamente prescritte e regolate dalle Costituzioni.

Don

Gregorio de Giudici partecipò per la prima volta al concorso per voce

di Basso nella Cappella Pontificia il 18 giugno 1668 e fra molti

concorrenti ottenne 20 voti in favore ed 11 contrari, risultato

lusinghiero, ma non sufficiente per l’ingresso nel Collegio (13). Don

Gregorio de Giudici partecipò per la prima volta al concorso per voce

di Basso nella Cappella Pontificia il 18 giugno 1668 e fra molti

concorrenti ottenne 20 voti in favore ed 11 contrari, risultato

lusinghiero, ma non sufficiente per l’ingresso nel Collegio (13).

Il

24 novembre 1670 tentò nuovamente la sorte, partecipando al concorso

per la parte di basso, a cui veniva attribuita la mezza paga vacante per

la morte del Cavalier Loreto Vittori, ma ottenne solo 6 voti favorevoli

e 25 contrari (14).

Nel 1672 venne emanato l’Editto per un posto di Basso e Don

Gregorio, al termine di un intenso periodo di preparazione, consapevole

delle sue potenzialità, per la terza volta partecipò al concorso, che

si svolgeva secondo delle norme ben precise e severe.

Con

Bolla “Romanus Pontifex Christi Vicarius”, datata apud S.

Petrum il 17 novembre 1545, Papa Paolo III aveva approvato le

Costituzioni della Cappella presentate da Mons. Ludovico Magnasco,

Vescovo di Assisi, Maestro della Cappella, concedendo al Collegio il

privilegio di poter ammettere un nuovo Cantore, nella mancanza di un

altro, per mezzo di una elezione da parte dei Cantori stessi con voti

segreti. S’intendeva ammesso all’ufficio il concorrente che giungeva

al partito di un voto in più di due terzi dei votanti.

Paolo

V con Breve del 7 febbraio 1607 confermò tale Bolla ed in particolar

modo il privilegio della scelta dei nuovi Cantori, secondo le solennità

prescritte dalle Costituzioni della Cappella, con concorso fatto per

pubblico Editto e successivo esame dei candidati ad opera dai membri del

Collegio stesso, a cui seguiva una votazione segreta.

Preliminarmente,

si riunì la Congregazione del Collegio per un esame di quelli che

dovevano concorrere e sopra le loro qualità, con una verifica dei loro “buoni

costumi e buona nascita”.

Il

14 dicembre 1672, si svolse la sessione solenne del Concorso.

Il

Cardinale Protettore, Virginio Orsini, romano, creato da Urbano VIII e

nominato protettore da Clemente X il 5 settembre 1671, in abito corale,

sedente sul ripiano del Trono della Cappella Pontificia, fu chiamato a

presiedere alla prova dei concorrenti al cantorato, assistito dal Prelato Maggiordomo

Prefetto dei SS. Palazzi Apostolici.

I

trenta membri del Collegio dei Cantori Pontifici, vestiti con sottana

paonazza e ferraiolo nero, presero posto nei banchi dei Cardinali.

I

concorrenti, dopo aver fatto i consueti esperimenti, uno per volta

cantarono una lezione. Fatti uscire aveva inizio la votazione da parte

dei cantori presenti, che giudicavano così la performance del

candidato.

Il

Collegio iniziava a votare e di mano in mano si portavano le bussole al

Signor Cardinale, che provvedeva personalmente a porre i voti ancora

segreti in un contenitore, su cui veniva scritto sopra il nome del

concorrente.

Al

termine dell’esame e delle votazioni ed alla presenza del Collegio, il

Cardinale Orsini procedette all’apertura dei piccoli contenitori ed

allo spoglio dei voti.

Il risultato, questa volta premiò pienamente la tenacia e le

grandi qualità vocali di Don Gregorio. Caso molto raro in un concorso

della Cappella Pontificia, egli ottenne all’unanimità il voto degli

esigentissimi cantori pontifici e conseguì immediatamente l’ambito e

prestigioso ufficio.

Il Diario Sistino del 1672, nella sua immediatezza ci offre la

cronaca del grande successo conseguito da Don Gregorio:

"Don

Greg.o de Judicibus in fav.re 30"

"E

così con commune applauso fù chiamato il Sig.r D. Greg.o e gli fù

data dall’Em.mo Protett.re la Cotta con gusto un.le, e dopo si mise

all’ult.o luogo e li fù dato l’osculum pacis"

(15).

Con sua grande soddisfazione, Don Gregorio poté ricevere le

congratulazioni dei suoi nuovi colleghi e rivestirsi dell’Abito dei

Cantori Pontifici, cioè la veste talare, fascia e collare di seta

paonazza, con mostre, asole e bottoni cremisi e mantello o ferraiolone

di seta nera. Quando era in servizio nelle Cappelle e Funzioni

liturgiche, sulla veste o sottana paonazza, egli doveva indossare la

cotta clericale.

Il canto solenne, i luoghi ricchi di storia e i riti legati al

loro servizio musicale avevano fatto sì che il Collegio assumesse un

significato quasi mitico. I Cantori Pontifici, infatti erano partecipi

di un’aura leggendaria ed immersi nell’atmosfera sacrale della Corte

Pontificia, che si era mantenuta e rafforzata nel tempo, tra storia e

leggenda, con le sublimi creazioni del Palestrina e con la piena

applicazione delle direttive musicali sancite dal Sacrosanto Concilio di

Trento.

Il

canto nel suo stile solenne aveva le sue caratteristiche “romane”

specifiche nella sobrietà e nell’atmosfera sacra della lode divina,

da cui emanava una interpretazione artistica della scrittura polifonica

di prima grandezza e suggestione.

Solo

dopo che Don Gregorio, nella sua qualità di novizio,

ebbe prestato il giuramento di fedeltà alle Costituzioni del

Collegio, i Cantori Pontifici iniziarono a disvelare ai suoi occhi le

chiavi interpretative ed i segreti nel canto di cui erano gelosi

depositari, insieme alle notizie sulla vita collegiale dei maestri

cantori e sulle consuetudini della Cappella Pontificia.

Possiamo

ben immaginare con quanta emozione egli fece il suo ingresso, per la

prima volta, nella Cantoria monumentale della Cappella Sistina,

opera di Mino da Fiesole e G. Dalmata, la loggia marmorea destinata ai

cantori, a forma di parapetto sporgente, nella quale il coro intonava le

sue splendide melodie.

I

luoghi delle celebrazioni solenni in cui interveniva il Pontefice erano

in primo luogo la Cappella Sistina nel Palazzo Apostolico Vaticano, la

Cappella Paolina nel Palazzo del Quirinale e la Basilica di San Pietro

in Vaticano.

Nei

fastosi apparati e cerimonie della Roma papale, il Collegio dei Cantori

Pontifici utilizzava dei preziosissimi Codices Cantorum, cioè

dei libri musicali in pergamena, con le esclusive opere musicali dei più

famosi cantori-compositori, scritti con bellissimi caratteri da

eccellenti calligrafi ed adornati con splendide miniature, capolettera e

fregi spesso di soggetto religioso, secondo lo stile dei tempi.

Un

solo codice di notevoli dimensioni, posto sul leggio, permetteva la

lettura delle note da parte di tutti i cantori del coro.

Per il loro ufficio musicale, i Cantori potevano consultare

l’Archivio del Collegio dei Cantori Pontifici, che aveva il suo

ingresso nella quarta porta della Sala Ducale, su cui era affisso il

cartiglio:“Archivio de’ Musici cantori della Cappella

Pontificia”. Negli armadi delle sue stanze, si conservavano libri

e pergamene delle più preziose composizioni musicali utilizzate nelle

funzioni fatte dal Papa o in cui interveniva un Cardinale. Un posto

d’onore era riservato alle nobilissime composizioni del Principe

della Musica, Giovanni Pierluigi da Palestrina, che conferivano ogni

splendore al canto ecclesiastico della Chiesa di Roma.

Gli emolumenti spettanti ai Cantori Pontifici erano molto pingui.

Gregorio XIV con Breve datato 1 ottobre 1591 aveva stabilito le rendite

del Collegio dei Cantori, concedendo 200 scudi annui a ciascuno di essi.

Quali Famigliari Pontificii, i Cantori avevano diritto, dal 1672,

al pane ed al vino, concessione che traeva la sua origine dalle

colazioni e pranzi che essi in passato ricevevano nel Palazzo Apostolico

ogni volta che in Cappella celebrasse un Cardinale o un Vescovo

Assistente al Soglio Pontificio. Inoltre, a turno ricevevano una scatola

di confetti. Numerose e molto consistenti erano le propine di cui

godevano da sempre in occasione della concessione dei cappelli

cardinalizi, di cerimonie cardinalizie e con vescovi assistenti al

Soglio Pontificio e di vari introiti, in occasione di canonizzazioni,

beatificazioni ed esequie di cardinali e vescovi.

Al suo ingresso nella Cappella Pontificia, come era antica

consuetudine, Don Gregorio ebbe “metà della paga” ed il 20

settembre 1680, con esplicito mandato del Cardinale Protettore, Felice

Rospigliosi, venne ammesso a godere dell’altra “mezza paga”,

godendo così dell’emolumento pieno (16).

Nel

Diario Sistino del dicembre 1672, sono compiutamente registrati i

primi impegni ufficiali di Don Gregorio de Giudici, nella sua nuova

veste di Cantore Pontificio (17).

Domenica

19 dicembre, Cappella Papale, Cantò la Messa Mons. De Angelis, Vice

Gerente, alla presenza del Pontefice Clemente X.

24

dicembre, Cappella Papale per la Natività di N. S.re Gesù Cristo, alla

presenza di Sua Santità Clemente X, rivestito della Cappa Magna.

Notte

di Natale, Cappella Papale senza la presenza del Papa. Cantò la Messa

l’Em.mo Cardinale Carpegna, Datario.

Mattina di Natale, Cappella Papale in Monte Cavallo, cioè

nella Cappella Paolina del Palazzo del Quirinale, colla presenza di N.

S.re. Cantò la Messa il Cardinale Barberini, Decano del Sacro Collegio.

Lo

stesso giorno, dopo il pranzo, il Collegio cantò il Vespro Segreto

nelle Camere di N. S.re.

Lunedì

26 dicembre, Festività di Santo Stefano Protomartire, Cappella Papale,

colla presenza di N. S.re. Cantò la Messa il Cardinale d’Este.

All’Offertorio, il Collegio dei Cantori Pontifici intonò il mottetto Cum

autem esset Stephanum, del Palestrina

Martedì

27 dicembre, Festività di San Giovanni Apostolo ed Evangelista,

Cappella Papale colla presenza di N. S.re. Cantò la Messa il Cardinale

Portocarrero. All’Offertorio, venne eseguito il mottetto Hic est

Beatissimus Discipulus, del Palestrina.

Il

Pontefice regnante, al cui servizio entrò Don Gregorio era il romano

Emilio Altieri, eletto Papa con il nome di Clemente X, a ottanta anni,

dopo cinque mesi di conclave, il 29 aprile 1670. Di animo mite e consapevole

delle difficoltà del governo, aveva affidato gli affari amministrativi

dello Stato della Chiesa al Cardinal Paluzzo Paluzzi degli Albertini,

concedendogli il cognome Altieri. In politica internazionale fu amico di

Giovanni Sobieski, favorendo la sua elezione a Re di Polonia nel 1674.

Il

pontificato di Clemente X fu fecondo di opere volte ad assicurare il

benessere dei sudditi e l’abbellimento di Roma, sede del Papato,

favorendo le arti e le

ultime opere dell’ormai anziano Bernini, che su mandato del Papa eseguì

il ciborio in bronzo per la Cappella del Santissimo Sacramento in San

Pietro ed alcune statue per la decorazione di Ponte Sant’Angelo.

Sempre il Pontefice nominò architetto di corte Carlo Rainaldi, in

sostituzione del Bernini. Nelle ultime promozioni cardinalizie di Papa

Clemente X, ottennero il galero illustri personalità ecclesiastiche: il

16 gennaio 1673, il Cardinale Felice Rospigliosi, nipote di Clemente IX;

il 12 giugno 1673, Francesco Nerli, Girolamo Gastaldi, il celebre

letterato Girolamo Casanate e Pietro Basadonna, mentre l’ultimo

Concistoro del Pontificato si tenne il 27 maggio 1675.

Papa Clemente X celebrò il XV Giubileo della Storia della

Chiesa, l’ultimo del XVII secolo. Il primo Anno Santo era stato

introdotto da Papa Bonifacio VIII, nel 1300, su ispirazione dello zio,

il Beato Andrea Conti dell’Ordine Francescano.

Clemente X lo aveva indetto alla veneranda età di 84 anni, con

la Bolla “Ad apostolicae vocis oraculum” del 16

maggio 1674.

Per il Collegio dei Cantori Pontifici, l’Anno Santo fu ricco di

impegni solenni, a cui il Collegio seppe far fronte in maniera

impeccabile, destando l’ammirazione dei pellegrini, accorsi da ogni

parte del mondo nel numero di un milione e mezzo, che poterono

apprezzare quanto fossero accurate le esecuzioni della Cappella,

insuperabile nell’arte polifonica e nello spirito liturgico.

La Notte di Natale del 1674, il Pontefice aprì solennemente la

Porta Santa nella Basilica di San Pietro. Assistevano alla cerimonia la

Regina Cristina, insieme a molte principesse e principi tedeschi. I

romani videro in quell’occasione, per la prima volta, il ricco

Tabernacolo della Cappella del Santissimo Sacramento, eseguito secondo

il disegno di Gian Lorenzo Bernini e costato 40.000 scudi romani.

La solenne cerimonia ebbe inizio nella Cappella Sistina, dove

Papa Clemente X giunse in Sedia Gestatoria "alle 20 hore,

accompagnato dal Sacro Collegio" (18).

Dopo

aver pregato dinnanzi al Santissimo Sacramento esposto, il Papa intonò

l’inno Veni Creator Spiritus, proseguito dal Coro dei Cantori,

che intonarono tutti i versetti nella processione che giunse in Piazza

San Pietro e, successivamente, nel Portico della Basilica. Giunto il

Pontefice in Sedia Gestatoria nel Portico, salì sul Trono ed il Coro

intonò il versetto conclusivo dell’Inno. Come nota puntualmente il Diario

Sistino del 1674, una metà dei Cantori Pontifici rimase fuori dal

piccolo coro eretto per loro, cosa che creò qualche piccolo problema.

Anche se il Maestro di Cappella aveva inviato due Cantori vicino al

Papa, "per il gran tumulto del Popolo",

fu molto difficile per il Coro rispondere ai vari versetti.

Sceso

dal Soglio, il Papa prese dalle mani del Cardinale Penitenziere Maggiore

il Martello d’Argento, con cui percosse la parete della Porta Santa,

intonando le parole:

Aperite

mihi Portas iustitiae

A

cui il Coro rispose

Ingressus

in ea confitebor Domino.

Percuotendo

poi la seconda volta la Porta con il Martello, il Papa cantò le parole:

Introibo

in domum tuam Domine.

Sempre

il Coro dei Cantori rispose:

Adorabo

ad templum sanctum tuum, in timore tuo.

Percuotendo

la terza volta la Porta Santa il Papa cantò:

Aperite

Portas, quondam nobiscum est Deus.

E

il Coro rispose:

Qui

fecit virtutem in Israel.

Subito

dopo cadde la Porta e mentre venivano puliti gli stipiti, il Coro dei

Cantori intonò il Salmo Jubilate Deo. Dopo altre cerimonie, il

Papa, tenendo nella mano destra la Croce e nella sinistra una candela

accesa, si inginocchiò in mezzo alla Porta ed intonando il Te Deum

laudamus, proseguito dal Coro dei Cantori, entrò nella Basilica di

San Pietro per la Porta Santa, mentre il Coro, dopo aver terminato il

canto dei versetti dell’inno, si poneva nello spazio ad esso

assegnato, accanto all’altare degli Apostoli. Il Sommo Pontefice

rientrò quindi nelle sue stanze ed il Vespro venne cantato dal

Cardinale Orsini. Il Mattutino fu cantato dal Cardinale Carpegna e la

mattina della Festa del Santo Natale di Nostro Signore Gesù Cristo, fu

il Cardinale Francesco Barberini a cantare la Santa Messa nella Cappella

Sistina, alla presenza di Clemente X.

Come

registra il Diario Sistino,

tutti i cantori furono presenti e diligenti nel prestare il servizio

musicale durante la celebrazione solenne.

La Domenica in Albis, 21 aprile 1675, presso l’Altare della

Cattedra nella Basilica di San Pietro, Clemente X pubblicò il Breve

Pontificio con cui veniva dichiarato Beato il Servo di Dio Giovanni

della Croce, celebre mistico e fondatore dell’Ordine dei Carmelitani

Scalzi.

Domenica 30 giugno, di nuovo nella Basilica Vaticana, venne

dichiarato Beato il francescano spagnolo della stretta osservanza,

Francesco Solano, inviato da Re Filippo II nelle Americhe, dove si era

distinto per l’amore per i nativi, tanto che nel Paraguay ed in Perù

venne chiamato “il Taumaturgo del nuovo mondo”.

Sempre nella Basilica Vaticana, il 24 novembre 1675, Clemente X

proclamava Martiri e Beati i 19 Servi di Dio martirizzati a Gorkum in

Olanda, nel 1572.

Clemente

X, che aveva promulgato i decreti di Canonizzazione di San Gaetano da

Thiene, Francesco Borgia, Filippo Benizi e Rosa da Lima, nel 1675

beatificò anche Caterina da Genova.

La Settimana Santa, in particolare, fu dedicata a solenni

cerimonie e all’accoglienza ed assistenza dei pellegrini. La Regina

Cristina di Svezia, si recava presso la sede della Confraternita della

Santissima Trinità, accompagnata da altre dame della nobiltà e le

varie Compagnie organizzavano ogni giorno una solenne processione, con

macchine raffiguranti i misteri della vita del Signore, commissionate al

celebre architetto Fontana. Il Venerdì Santo, la Confraternita della

Trinità, guidata dal Cardinale Paluzzo Altieri, fornì la cena a 13.000

pellegrini.

Il vecchio Pontefice ottantacinquenne, si distinse per la

particolare cura prodigata nell’assistenza dei pellegrini. Impartì la

solenne benedizione sette volte e visitò le Sette Chiese per cinque

volte, recandosi personalmente nell’ottava della Festa della

Beatissima Vergine del Rosario ad una funzione in Santa Maria della

Minerva, ove personalmente recitò il Rosario a voce alta, con grande

edificazione dei fedeli.

Il 25 novembre 1675, il Collegio dei Cantori Pontifici ottenne

dal Pontefice il privilegio di poter lucrare l’indulgenza plenaria del

Santo Giubileo con la processione dal

Quirinale e la visita della

Basilica di San Pietro. A tale scopo, il Cardinale Protettore, intimò a

tutti i membri del Collegio, i Maestri delle Cerimonie ed i Prelati

della Cappella Pontificia di intervenire alla cerimonia, stabilendone

anche il giorno e l’ora.

La sera di martedì 24 dicembre 1675, venne celebrata in San

Pietro la funzione per la chiusura della Porta Santa. Il Vespro venne

intonato dal Cardinale Virginio Orsini, Protettore della Cappella dei

Cantori Pontifici, alla presenza del Sacro Collegio, ma non del

Pontefice, che non vi assisteva per la sua grave età. Al termine del

Vespro, tutti i cardinali in abiti sacri si recarono nella Cappella del

Santissimo Sacramento, dove venne mostrato per l’adorazione il Volto

Santo della Veronica.

Con

l’arrivo di Clemente X "si diede principio alla Processione

verso la Porta Santa, tutti con candele accese, et essendo stato

l’ultimo N.ro Sig.re come fu il P.mo nell’aprirsi, così nel

principio della Process.ne, la S.tà Sua intonò Cum Jucunditate

vestitis" a cui il Coro dei Cantori rispose in contrappunto

(19).

Giunti al Soglio, il Papa si assise e senza la mitra, scese per

benedire i cementi, pronunciando alcuni versetti. Durante

l’apposizione della prima pietra, il Coro cantava il Celestis Urbis

Jerusalem. Al termine, il Papa tornò a sedere nel Trono e deposta

la mitra, recitò alcuni versetti, seguiti dall’intonazione del Te

Deum, alla conclusione del quale, sempre dal Soglio nel Portico

della Basilica, diede la Benedizione con l’Indulgenza Plenaria, in

forma di Giubileo.

"I Sig.ri Compagni tutti presenti, e v’intervenne

anche la maggior parte de Sig.ri Giubilati" (20). Mancò solo

il soprano Giuseppe Fede, recatosi a cantare nella Basilica di Santa

Maria Maggiore, con licenza del Cardinale Altieri.

La Notte di Natale, cantò all’ora solita il Mattutino e la

Messa, il Cardinale Gastaldi, alla presenza del Sacro Collegio e tutti i

Cantori furono presenti, eccettuato Giuseppe Fede.

La mattina del giorno di Natale, vi fu Cappella Papale in

Vaticano, presente Clemente X ed il Sacro Collegio. Cantò la Messa il

Cardinale Francesco Barberini, Decano del Sacro Collegio ed il Papa,

dalla Loggia delle Benedizioni, impartì la Benedizione con

l’Indulgenza Plenaria in forma di Giubileo. Tutti i Cantori furono

presenti, eccettuato Giuseppe Fede.

Come annota il Diario

Sistino, a causa della gran confusione di gente per l’Anno Santo,

non venne offerto ai Cantori Pontifici il solito pranzo nel Palazzo

Apostolico, ma il Santo Padre attribuì ugualmente ad ognuno di essi uno

scudo romano, come da tradizione (21).

Clemente X morì il 22 luglio del 1676 alle ore 17 del

pomeriggio, ed alle ore 20, conclusa la ricognizione canonica del

cadavere, le sue spoglie vennero condotte nel Palazzo Vaticano. Il 26

luglio, dopo il tramonto del sole, venne sepolto nei pressi della

Cappella del Santissimo Sacramento, da dove poi fu traslato, il 15

ottobre 1691, nel suo monumento funebre innalzato presso l’Altare di

Santa Petronilla.

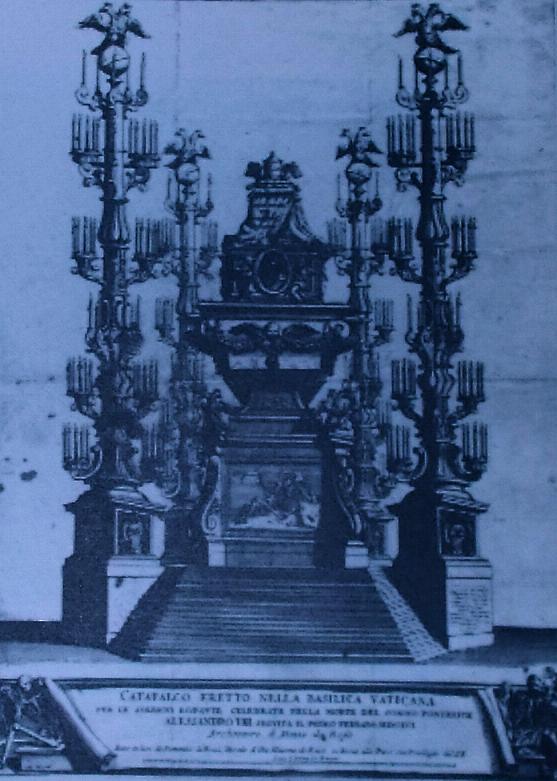

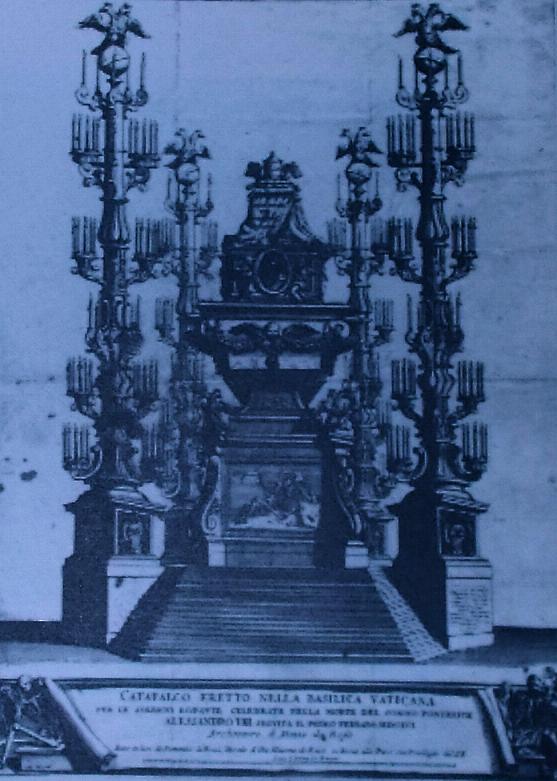

I nove giorni delle solenni celebrazioni di suffragio, i Novendiali,

furono contrassegnati dalle Messe Pontificali di Requiem per l’anima

del defunto Pontefice, celebrate nella Cappella della Pietà in San

Pietro, alla presenza del Sacro Collegio. In queste funzioni il Collegio

dei Cantori fu intensamente impegnato, con la magistrale ed impeccabile

interpretazione delle struggenti melodie gregoriane e di alcuni brani

polifonici, che inondarono la Cappella di una profonda mestizia e vivo

raccoglimento. Dal settimo al nono giorno, le Solenni Esequie

prescrivevano anche le Assoluzioni al Catafalco, nel corso delle quali, quattro cantori

assistevano ai quattro angoli del Catafalco i cardinali vestiti

di piviale nero che impartivano le solenni assoluzioni.

Nel

Diario Sistino era

registrata giornalmente ognuna di queste cerimonie:

"30

Giovedì. 7.a Esequie. Finita la Messa si cantorono li 5 risponsorij, e

fù incensato il Catafalco. Niuno fù assente"

(22).

Al

termine dei Novendiali in suffragio dell’anima di Clemente X, il 2

agosto 1676, il Cardinale Francesco Barberini, Decano del Sacro

Collegio, celebrò la Messa dello Spirito Santo. In questa solenne

celebrazione, il Coro intonò alcuni preziosi brani del repertorio

scritto in vari tempi dai cantori della Cappella, fra cui,

all’Offertorio, il Cantate Domino di Ruggero Giovannelli. Dopo

la Santa Messa, nella Cappella Paolina, i cardinali prestarono il

consueto giuramento per l’apertura del Conclave.

Il

21 settembre, dopo la celebrazione della Santa Messa de Pontifice

Eligendo, nella Cappella Sistina, con 20 voti e 42 nell’Accessus,

venne eletto Papa il Cardinale Benedetto Odescalchi, di Como, del titolo

di Sant’Onofrio, che assunse il nome di Innocenzo XI.

La

cerimonia della Incoronazione del nuovo Pontefice si svolse il 4 ottobre

nelle Patriarcale Basilica di San Pietro. Innocenzo XI giunse nel

vestibolo della Basilica in sedia gestatoria, mentre il Coro dei Cantori

intonava l’Ecce sacerdos magnus. L’Arciprete della Basilica,

il Capitolo ed i chierici resero quindi omaggio al Pontefice con il

bacio del piede e la consegna delle chiavi, al canto del Mottetto Tu

es Petrus. Subito dopo, il Papa faceva il suo ingresso nella Chiesa

e dopo aver adorato il Santissimo Sacramento, ascese al Trono preparato

nella Cappella di San Gregorio, dove al canto del Te Deum, il

Sacro Collegio ed i prelati gli resero omaggio. Indossati i paramenti

pontificali, il Papa si avviò verso l’Altare della Confessione.

Davanti a Innocenzo XI procedevano

due Maestri delle Cerimonie, uno portava un cuscino di seta con della

bambagia e l’altro una lunga canna d’argento con in cima un

lucignolo di bambagia. Per tre volte il corteo si fermò e ciascuna

volta un chierico bruciava un batuffolo di bambagia fermato alla canna

d’argento, mentre il Maestro delle Cerimonie cantava la celebre frase:

Pater Sancte sic transit gloria mundi!

Dopo

l’imposizione del Pallio ed il canto del Gloria e delle collette, il

Cardinale Protodiacono, accompagnato dagli Uditori di Rota e dagli

Avvocati Concistoriali, discese sotto la confessione, nella Cappella

dove sono conservate le reliquie del Principe degli Apostoli per il

canto di alcune particolari litanie.

Per

tre volte cantò il Christe audi nos, con risposta del Collegio

dei Cantori a cui seguì la preghiera: Domino nostro Innocentio a Deo

decreto Summi Pontifici et Universali Papae, vita, e le litanie alla

Santissima Vergine Maria, agli Angeli e Santi, alle quali il Coro

rispondeva Tu illum adjuva!

L’Epistola

ed il Vangelo vennero cantati in latino ed in greco, a significare la

cattolicità della Chiesa di Roma e, nell’Offertorio, il Coro dei

Cantori Pontifici intonò lo splendido mottetto di Felice Anerio In

Diademate Capitis Aaron.

Al

termine della Santa Messa, il Collegio dei Cantori si portò alla Loggia

delle Benedizioni, dove, all’arrivo del Papa, venne intonato il

Mottetto a cinque voci Corona aurea super caput ejus espressa signo

sanctitatis, gloriae et honoris del

Palestrina. Fu il Cardinale Francesco Maidalchini, come Primo Diacono a

cingere sulla testa del nuovo Papa il “Triregno”,

simbolo del triplice ministero di supremo maestro, sacerdote e re

affidato al Pontefice, dicendo Accipe Tiaram tribus coronis ornatam.

Conclusasi

con la solenne Benedizione Papale la cerimonia, il Collegio dei Cantori,

secondo una antico privilegio, venne ammesso al bacio del piede del

nuovo Pontefice.

Innocenzo

XI prese possesso della Basilica Lateranense l’8 novembre 1676.

Amante

della vita ritiratissima, schivo di applausi e nemico del nepotismo,

dignitoso nel portamento, celebre per la santità di vita ed il suo

rigore, alto di statura con fronte ampia, il naso aquilino ed il mento

sporgente, Innocenzo XI soppresse la posizione di cardinal-nepote e

diede alla Segreteria di Stato

una organizzazione più moderna conservatasi fino al XX secolo. Negli

affari religiosi pose grande attenzione nella scelta dei vescovi, curò

l’educazione del clero, l’istruzione catechistica e la predicazione

del Vangelo in forma semplice e pratica, promosse l’educazione dei

giovani e l’assistenza spirituale dei malati. Ebbe molto a cuore il

culto della Santissima Eucaristia, approvando la Comunione frequente e

quotidiana. Difensore acerrimo della integrità della dottrina

religiosa, fu energico nel riaffermare l’autorità papale, avendo per

questo lunghi contrasti con il Re di Francia Luigi XIV. Per quanto

riguarda la vita pubblica, combatté l’usura ed il gioco d’azzardo,

volle che fosse amministrata rettamente la giustizia, riformando i

tribunali, fu avversario delle recite teatrali e proibì i divertimenti

del carnevale.

Il

2 luglio 1679, nella Basilica Vaticana, all’Altare della Cattedra,

promulgò il Breve di Beatificazione di Toribio de Mogrovejo,

ecclesiastico nato in Spagna nel 1538, Arcivescovo di Lima in Perù,

evangelizzatore e protettore delle popolazioni indios.

Il

cerimoniale pontificio riserbava grande solennità ai “Concistori”,

nei quali il Sommo Pontefice conferiva il Cappello Cardinalizio ai

prelati chiamati ad assumere l’alto ufficio di Principi della Chiesa e

primi collaboratori del Papa nel Collegio Cardinalizio. In occasione di

queste cerimonie, il Collegio dei Cantori Pontifici si recava nella

Cappella di residenza del Pontefice, dove il coro dava principio ai

Mottetti a più voci, che proseguivano fino al momento in cui i nuovi

cardinali, dopo aver pregato nella Cappella, si recavano nella Sala del

Concistoro, dove il Papa imponeva il galero ai novelli porporati. Il

Collegio dei Cantori, posto dinnanzi alla porta della Sala, attendeva il

cenno del Maestro delle Cerimonie per intonare il Te Deum, che

veniva eseguito processionalmente fino all’altare della Cappella,

nella quale i Cantori si ponevano dalla parte dell’Epistola,

attendendo l’ingresso del Sacro Collegio. I nuovi cardinali si

prostravano quindi sui gradini avanti l’Altare e dopo che i maestri di

cerimonie avevano coperto loro il capo con il cappuccio delle cappe

magne, il Coro dei Cantori intonava, in “Falsobordone”,

il versetto “Te ergo quaesumus” e poi il versetto conclusivo.

Negli

anni di servizio di Don Gregorio nella Cappella Pontificia, si segnalò

il Concistoro Pubblico di Giovedì 4 settembre 1681, in cui Innocenzo XI

conferì il Cappello Cardinalizio agli Eminentissimi: Giovanni Battista

Spinola, Antonio Pignatelli, il futuro Innocenzo XII, Brancaccio, De

Luca, Visconti, Capizucchi, Lauria, Sacchetti, Ginetti e Pamphili. Come

annota il Diario Sistino, "tutti li SS.ri Compagni

diligintissimi" (23).

Per

la sua partecipazione alla solenne cerimonia, Don Gregorio de Giudici

ottenne un gratificazione di dieci scudi d’oro, offerta ad ogni

Cantore Pontificio dai novelli porporati.

Un

altro Concistoro Pubblico si tenne al Quirinale il 22 maggio 1687,

quando furono dato il galero agli Eminentissimi Cardinali Carlo Ciceri,

Pietro Matteo Petrucci e Francesco Maria de Medici. In quella occasione,

dal Collegio dei Cantori Pontifici "si cantarono li soliti

Mottetti e il Te Deum" (24).

Nello

stesso anno, seguirono altri due Concistori Pubblici al Quirinale: il 9

giugno, per il Cardinale Fortunato Caraffa ed il 7 luglio per il

Cardinale Giuseppe Maria Aguir.

Nel

dicembre del 1682, in occasione della visita di ossequio resa ad

Innocenzo XI dal nuovo Viceré spagnolo di Napoli, Don Gasparo d’Aros,

già Ambasciatore presso la Santa Sede, il Papa offrì un pranzo

ufficiale all’illustre diplomatico, nel corso del quale i Cantori

Pontifici furono chiamati ad allietare la mensa con il canto di vari

mottetti accompagnati dall’organo.

Di questa prestigiosa esibizione

che onorò altamente il Collegio, resta memoria del Diario Sistino del

1682, in data del 29 dicembre:

"Martedì

N.ro Sig.re diede da pranzo al Vice Rè di Napoli D. Gasparo d’Aros

Marchese del Carpio e Lecce Imbasciator qui in Roma del Rè Cattolico,

all’hore 19. La Santità Sua assieme col d.o Vice Rè si partì dalle

sue stanze, e venne nella Sala del Concistoro nel Palazzo del Vaticano

ove erano li soliti apparecchi per il pranzo.

Per

N.ro Sig.re era preparato in mezzo della sala sotto il Baldacchino e per

il Vice Rè da piedi nel picciolo tavolino a sedere nello sgabello; e

per li musici fatto uno steccato con li Cassabanchi in un cantone della

med.ma sala.

Finito

che hebbe di bere la prima volta la Santità Sua si cessò di leggere da

Mons.r Boldrini, e si principiò a sonar l’organo e si cantorono

diversi mottetti sino all’ultimo che si terminò la tavola"

(25).

Fra

le principali glorie del pontificato di Innocenzo XI, brilla certamente

la sua azione in difesa della civiltà europea contro le invasioni

turche, culminata nell’alleanza fra l’Imperatore Leopoldo I ed il Re

di Polonia, Giovanni Sobieski, che propugnò la vittoria di Vienna del

12 settembre 1683, salutata dal Pontefice con l’istituzione della

Festa del Santissimo Nome di Maria, a ricordo e ringraziamento della

strepitosa vittoria di cui fu animatore il celebre francescano Padre

Marco d’Aviano.

Con

grande concorso di cardinali, prelati e fedeli, il 18 agosto 1683, ebbe

luogo a Roma una grande processione giubilare da Santa Maria della

Minerva alla Chiesa di Santa Maria dell’Anima, chiesa nazionale

tedesca, dove il Cardinale Ludovisi, in nome del Papa, malato di

podagra, compì le funzioni ecclesiastiche di tali occasioni, con

l’esposizione e la benedizione con il Santissimo Sacramento.

Il

23 settembre giunse a Roma la conferma della vittoria conseguita dalle

armate cattoliche alle porte di Vienna ed il giubilo popolare fu

irrefrenabile. Il giorno successivo, con Editto del Cardinal Vicario

venne prescritto che per due sere dopo l’Ave Maria, le campane

suonassero a festa per un’ora e venissero celebrate in tutte le chiese

della Città funzioni di ringraziamento a Dio.

Il

Papa, ascrivendo il merito dei felici avvenimenti all’intervento

divino, fece illuminare la facciata e la cupola di San Pietro, con lo

sparo di salve di gioia da parte dei cannoni di Castel Sant’Angelo ed

il 25 settembre, nella Basilica di Santa Maria Maggiore, alla presenza

del Sacro Collegio, cantò un solenne Te Deum di ringraziamento.

Nel

Dario Sistino del 1683, questo fausto avvenimento e le celebrazioni

romane sono riportate nel calendario degli interventi musicali del

Collegio dei Cantori Pontifici, nella data del 25 settembre:

"Sabbato

il giorno doppo pranzo furono cantati Litanie e Te deum a S.ta Maria

Maggiore pro gratiarum actiones per la liberatione della Città di

Vienna assediata da Turchi mediante l’Armi del Sac. Romano Imperio,

Polacche, e Collegati con l’intervento di N.S. et il Sac. Colleggio

dell’Em.mi SS. Cardinali. Tutti li SS.ri Compagni presenti"

(26).

Il

29 settembre, durante la Santa Messa celebrata nella Cappella Paolina al

Quirinale, alla presenza di tutti gli ambasciatori ed inviati, Innocenzo

XI, ricevette dall’Abate Giovanni Casimiro Denhoff, rappresentante del

Re di Polonia Sobieski, la grande bandiera turca, che poi venne portata

a San Pietro ed appesa in segno di trionfo sulla porta principale:

"29

Mercordì - Cappella Papale à Monte Cavallo pro gratiarum actiones cantò

messa l’Em.mo S.r Card. Ludovisi e fù detto il Te Deum, e fù

presentato lo stendardo de Turchi fù fatta l’oratione in nome del Rè

di Polonia, e poi esso stendardo fù messo à piedi di S. S.tà e poi il

Papa rispose all’oratione. Tutti li SS.ri Compagni presenti"

(27).

Le

grandi cerimonie di giubilo continuarono nei giorni successivi, con la

distribuzione di ricche elemosine ai poveri ed una amnistia per i minori

reati civili e si conclusero con alcune speciali funzioni religiose, il

1 ottobre nella Cappella Paolina nel Palazzo del Quirinale, il 10

ottobre nella Chiesa di Santa Maria dell’Anima ed il 17 nella Chiesa

di San Stanislao, chiesa nazionale polacca. E il 1 novembre, nel corso

della Cappella Papale, venne cantato il Te Deum per festeggiare "la

presa di Strigonia" in Ungheria (28).

Fra

le solenni cerimonie registrate nel Diario Sistino nel mese di

ottobre 1683 si segnalava anche la Cappella Papale celebrata per

l’anniversario dell’ incoronazione del Sommo Pontefice, nella

Cappella Paolina:

"4

lunedì. - Cappella Papale nel Quirinale per la Coronatione di N.S.

Innocenzo Undecimo. N.S. fu presente; tutti li SS.ri Compagni furono

puntuali"

(29).

L’azione

diplomatica di Innocenzo XI fu instancabile e promosse l’adesione di

Venezia e della Russia alla Lega Santa, contribuendo largamente alla

liberazione di Buda ed alle fortunate campagne che opposero una diga

alle ricorrenti ondate dei turchi verso l’Europa. Sollecitate dalle

esortazioni di Innocenzo XI e di Padre Marco d’Aviano, le campagne

militari ripresero nel luglio 1685 e condussero le armate cattoliche

alle vittorie di Neuhausel, di Gran e di Buda il 2 settembre dell’anno

successivo.

I

successi dell’Imperatore Leopoldo I venivano solennizzati dalla Corte

romana con funzioni di ringraziamento, nel corso delle quali il Papa

intonava personalmente il Te Deum.

Alcune

importanti cerimonie commemorative sono registrate nel Diario

Sistino del 1685:

Settembre

"2 Dom. - Si cantò messa et Te Deum nella Cappella al

Quirinale p.nte N.S. dall’Em.mo Pio per render à Dio gratie delli

buoni progressi dell’armi Cristiane et in specie la presa di Neixelle

dall’Armata Cesarea et dalla Veneta quella di Corone" (30).

Novembre

"18 Dom.ca - Si fece Cappella Papale nella Chiesa dell’Anima

per ordine di N.S. et si cantò il Te Deum per la vittoria dell’Armi

Cristiane contro l’Infedeli" (31).

Come

riferisce il Diario Sistino

del 1686, la notizia della riconquista di Buda

venne celebrata a Roma con sommo splendore e con sincero fervore

religioso, nel quale il Pontefice era a tutti di esempio con la sua fede

ammirevole.

Sabato

14 settembre 1686, "S. S.tà ordinò che la sera si facesse

allegrezza con fuochi, e lumi, & al segno dello sparo di Castel S.

Angelo furono suonate le campane per tutte le chiese di Roma, illuminata

tutta da fuochi, e lumi oltre ogni solito, si fece anche la girandola al

Castel S. Angelo, e tutto il popolo mostrò segni di giubilo, e di

allegrezza infinita; ordinò però S. S.tà che si stasse in oratione

per render gratie a Dio dei progressi fortunatissimi conceduti

all’armi Cristiane contro il Tiranno d’Oriente" (32).

Domenica

15 settembre, nella Cappella Paolina del Quirinale, il Cardinale Carlo

Pio di Savoia celebrò la Santa Messa, seguita dal Te Deum,

intonato dal Papa, suggellando così l’impegno magnanimo di Innocenzo

XI e gli allori colti sui campi di battaglia dall’Imperatore

d’Austria:

"Dom.a

15 - Cappella Papale nel Palazzo Quirinale pro gratiarum actione per la

d.a Vittoria, cantò la Messa l’em.o Pio alla presenza del S.

Collegio. N.S. calò in cappella per la scaletta secreta, doppo il fine

della messa per intonare il Te Deum, come l’intonò, e nel med.o tempo

sparorno li cannoni al di cui segno tornarono a suonarsi tutte le

campane di Roma e continuorno per lo spatio di mezz’hora essendo tale

l’ordine di N.S. per risvegliare il popolo ad un comune rendimento di

gratie a Dio per tanto benefitio ricev.o. La sera poi si rinovarono

l’allegrezze in forma mai più veduta non essendovi angolo della città

dove non si facessero pompe di lumi e fuochi artificiali con altre

mostre bellissime"

(33).

Nella

Cappella Cardinalizia celebrata nella chiesa nazionale tedesca di Santa

Maria dell’Anima, il 22 settembre, il rappresentante dell’Imperatore

d’Austria ottenne il raro privilegio di poter assistere alla Santa

Messa, cantata da Mons. Bottini, nel Coro dei Cantori Pontifici,

dove vennero intonate ammirevolmente le gravi e solenni armonie che

accompagnarono la celebrazione:

"22

Dom.a - Cappella Cardinalitia alla Chiesa dell’Anima ordinata da N.S.

pro gratiarum actione della Vittoria ch’hanno havv.a li Cesarei, e

Bavari di quella gran Piazza inespugnabile di Buda. Cantò la messa l’Ill.mo

Monsig.r Bottini alla presenza del S. Collegio, tutti li Sig. Compagni

presenti. Stiede nel nostro choro il Sig. Conte de Turi P.o Gentilhoumo

di S. M.à Cesarea, che portò la vera conferma della presa di d.a

piazza,e vi dimorò sino alla fine della messa, doppo la quale fù

intonato dal celebrante il Te Deum laudamus, con il sparo de

mortaletti"

(34).

Le

celebrazioni per la presa di Buda si conclusero con una Messa Solenne di

Requiem fatta celebrare da Innocenzo XI in suffragio di tutti i soldati

cristiani deceduti durante l’assedio della Città. Attraverso la

preghiera della Chiesa ed il grande precetto della carità cristiana, il

Pontefice volle applicare il soccorso spirituale del Sacrificio di

Cristo ed i frutti infiniti della Redenzione alle anime di coloro che

avevano combattuto eroicamente per la Fede e la Civiltà Cristiana:

"24

Martedì - Cappella Papale nel Palazzo Quirinale ordinata da N.S. per

suffragio dell’anime di tanti cristiani che passarono all’altra vita

sotto la sud.a piazza di Buda, cantò la Messa l’Em.o Pio alla

presenza del S. Collegio senza intervento di N.S., tutti li Sig.

Compagni presenti" (35).

Nel

luglio dello stesso anno, su esplicito mandato del Sommo Pontefice

vennero convenientemente celebrate a Roma anche le vittorie conseguite

dalle armate della Repubblica Veneta. La Santa Messa venne cantata dal

Vescovo di Corfù, Mons. Marco Antonio Barbarigo, prelato di santa vita

e di distintissime doti di carità e bontà:

"21

Domenica. - Cappella Papale alla chiesa di San Marco ordinata da N.ro

Sig.re pro gratiarum actiones havendo N.S. fatto parare la chiesa con

gl’arazzi della Cappella Pontificia come anche mandò candelieri et

altre cose necessarie appartenenti alla detta Cappella. Cantò messa

l’Ill.mo Mons.r Barbarico vescovo di Corfù alla presenza del

Sacro Collegio senza intervento di N.S. Tutti li SS.ri Compagni furono

presenti. La detta Cappella fù ordinata da N.S. per la presa che fecero

li Venetiani di Navarino vecchio e nuovo"

(36).

E

l’eco dei nuovi successi della campagne militari dei veneziani e delle

armate imperiali fu puntualmente registrato nel Diario

Sistino del 1687:

Agosto

"15. Venerdì - Assuntione della B.ma Vergine Capp.a Papale in

S. Maria Maggiore, cantò Messa novella l’E.mo de Angelis alla

presenza del Sac.o Colle.o, senza l’assistenza di N.S. Doppo il post

Comm.o fù cantato il Te Deum per la Vittoria ottenuta dalla Ser.ma

Republica di Venetia contra l’Armi Ottomane nell’acquisto di Lepanto

e Patras" (37).

Domenica

31 agosto, Cappella Papale nella Cappella Paolina al Palazzo del

Quirinale, alla presenza del Sacro Collegio, ma senza l’intervento di

N.S. Cantò la Messa il Cardinale Carlo Pio di Savoia e fu cantato il Te

Deum "per la vittoria riportata dall’Armi Cesaree sul Ponte

di Esech", dove fu sconfitto l’esercito ottomano (38).

Ricco di meriti e di virtù, Innocenzo XI morì a Roma, nel

Palazzo del Quirinale il 12 agosto 1689. Il suo corpo, trasferito nella

Cappella Sistina in Vaticano, dove i Penitenzieri provvidero a

rivestirlo degli abiti pontificali, venne condotto nella Basilica

Vaticana, dove fu esposto alla pietà ed al suffragio dei fedeli nella

Cappella della Santissima Trinità, delimitata da un cancello chiuso.

L’inumazione delle sue venerate spoglie, presso la Cappella del Coro

dei Canonici, avvenne il 16 agosto, dopo il tramonto del sole.

Nel Diario Sistino del

1689 sono riportate diligentemente tutte le cerimonie funebri svoltesi

nella Basilica Vaticana in suffragio dell’anima del defunto Pontefice,

nelle quali era intervenuto il Collegio dei Cantori Pontifici. Ogni

giorno, venivano regolarmente registrate le celebrazioni dei Novendiali:

"Seconda Esseq.e. 16 Martedì. Questa mattina in San

Pietro nella Cappella detta di sopra si sono fatte le solite Esequie

alla presenza del Sacro Collegio in numm.o 22: fù cantata la Messa

dall’Em.mo Sig.r Cardinal Lauria. Tutti li SS.ri serventi presenti con

parte de SS.ri Giubilati. Si sono ricevute le solite Cere e Pranzi"

(39).

"Terza Essequie. 17. Mercordì si fecero le solite

Esequie nella Basilica Vaticana presente il Sacro Collegio degli E.mi

SS.ri Cardinali, quali furono al numm.o di 21. Cantò Messa l’Em.mo

Sig.r Cardinal Capizucchi. Tutti li SS.ri Compagni serventi

diligentissimi e furono à favorirci molti de SS.ri Giubbilati. Habbiamo

ricevuto li soliti Emolumenti delle Cere e Pranzi" (40).

Papa Innocenzo XI venne proclamato Beato da Pio XII nel 1956 ed

il suo corpo fu posto alla venerazione dei fedeli nella Basilica di San

Pietro, in un urna sotto l’altare della Cappella di San Sebastiano.

Il

23 agosto 1689, nella Cappella del Coro dei Canonici in San Pietro, il

Cardinale Altieri, Camerlengo di Santa Romana Chiesa, celebrò la Santa

Messa dello Spirito Santo e dopo il giuramento nella Cappella Paolina,

iniziarono le votazioni nella Cappella Sistina. Al termine del Conclave,

il 6 ottobre 1689, venne eletto Papa il Cardinale Pietro Vito Ottoboni,

di nobile famiglia veneziana, che assunse il nome di Alessandro VIII.

Il

nuovo Pontefice venne incoronato dal Cardinale Protodiacono Francesco

Maidalchini, con la Tiara Pontificia il 16 ottobre, nel corso della

solenne cerimonia sopra il portico della Basilica di San Pietro e prese

possesso della Basilica Lateranense il 23 ottobre.

Tutti

i particolari della solennissima funzione della Incoronazione di Papa

Alessandro VIII sono riferiti nel Diario Sistino del 1689.

Domenica 16 ottobre, alle ore 14,00 il nuovo Pontefice scese nella

Cappella Sistina e vestito di piviale rosso e mitra di tela d’oro

venne portato in Sedia Gestatoria nel Portico di San Pietro, dove si

svolsero le solite funzioni. Sotto il Baldacchino e attorniato dai

Ventagli, il Pontefice fece ingresso nella Basilica di San Pietro e dopo

aver adorato il Santissimo Sacramento, si recò nella Cappella

Clementina, dove riposa il corpo di San Gregorio Magno. Il Collegio dei

Cantori Pontifici prese posto nel Coro eretto a Cornu Epistole

della Cappella e con la sua solita maestria contribuì a rendere

solennissima la cerimonia di Incoronazione del nuovo Pontefice. Dopo il canto

di Terza, i Cantori si trasferirono nel Coro preparato vicino

all’Altare della Confessione, dove attesero il Pontefice per la

celebrazione della Santa Messa. Giunto il Papa all’Altare e concluse

alcune cerimonie, diede inizio alla Messa, incensando l’altare. Come

annota il Diario Sistino, "Subito di ordine del Sig.r

Mastro, da noi fu dato principio all’Introito adagio assai, tenendo

similmente quest’ordine nelli Chyrie, de quali se ne cantorno molti,

ne si terminorno, se prima il Sommo Pontefice incensato l’Altare, e

ricevuto nel Trono l’obbedienza dal Sacro Collegio, ammentendolo al

bagio de sacri piedi, mano, e guancia, non lesse tutto l’Introito, il

quale compito passò all’intonazione del gloria" (41). "Il

Credo, da noi si cantò adagio per dar tempo che si compissero le

cerimonie. Appresso fu cantato l’offertorio in contrapunto adagio e

poi si passò al solito mottetto, quale fu replicato più volte per dar

tempo alla incenzatione degli EE.mi SS.ri Cardinali, et altre cerimonie,

che si stilano farsi in simile funtione" (42).

Come

riferisce il Diario Sistino, a causa della grande stanchezza del

Pontefice non vi fu il tradizionale bacio del piede del Papa da parte

del Collegio dei Cantori "quantunque dal Signor Mastro

(conforme al solito) ne fosse stata l’istanza all’Ill.mo Monsig.r

Bartoli Maestro di Camera di Sua Santità, dal quale fu però

assicurato, che tutto ciò si sarebbe riservato a’ miglior

congiuntura" (43). Il Diario Sistino conclude la

cronaca della importante cerimonia annotando "tutti li SS.ri

Compagni serventi presenti, con parte de SS.ri Giubbilati"

(44).

Sabato

15 ottobre 1689, il Camerlengo del Collegio dei Cantori Pontifici

attribuì a Don Gregorio de Giudici ed a ciascuno dei Cantori a paga

intera, la somma di scudi romani 2 e bajocchi 37, quale ultima parte dei

compensi loro spettanti per i servizi prestati durante la Sede Vacante.

I Cantori a mezza paga ottennero ciascuno scudi 1 e bajocchi 18 (45).

Alessandro

VIII, appena eletto, si affrettò a beneficare con titoli e privilegi i

componenti della sua famiglia, facendo giungere a Roma suo nipote

Pietro, creato cardinale a 19 anni il 7 novembre 1689. Negli affari

religiosi, favorì le missioni in Cina e a Nanchino, istituendo due sedi

vescovili a Pechino. Fu caritatevole nel periodo della peste e della

carestia che infierirono a Roma ed arricchì la Biblioteca Vaticana,

acquistando preziosi volumi appartenuti alla Regina Cristina di Svezia.

Nel

primo anno di Pontificato di Alessandro VIII, Don Gregorio de Giudici fu

chiamato ad assumere il massimo ufficio dell’istituzione musicale

papale, quello di Maestro della Cappella Pontificia. Mostrando di

apprezzare i suoi talenti, la solerzia e la sua bontà di maniere, i

colleghi cantori gli confidarono quest’incarico, certi che egli

avrebbe dedicato alla Sistina ogni sollecitudine, adempiendo con

scrupolo e vera perizia ai suoi doveri.

Le

notizie storiche su questo periodo della vita di Don Gregorio de Giudici

contribuiscono a mettere in risalto la figura artistica e musicale di

questo benemerito Cantore alla Corte Papale.

Papa

Sisto V, nel 1586, aveva ridotto il numero dei cantori pontifici da 24 a

21, concedendo al Collegio il privilegio di eleggere, ogni anno, il

Maestro di Cappella, scegliendolo fra uno dei cantori facenti parte

dell’organico dell’istituzione stessa.

Negli

anni di servizio prestati nella Cappella Pontificia, Don Gregorio era

stato iniziato, con metodo sicuro, ai solidi princìpi dell’arte

polifonica e del canto ecclesiastico “all’uso romano”,

osservati dall’organismo musicale, alle dirette dipendenze del

Pontefice e della sua corte. Quasi venti anni di pratica quotidiana nel

Collegio, avevano contribuito grandemente alla sua completa formazione

artistico-religiosa ed all’acquisizione dell’istruzioni, regole e

consuetudini proprie della tradizione musicale sistina, che regolavano

l’opera dei cantori nelle grandi festività dell’anno liturgico e

nelle funzioni ordinarie e straordinarie.

Queste riflessioni animarono i membri del Collegio della Cappella

Musicale nella Congregazione per la nomina dei nuovi Officiali

(Maestro della Cappella Pontificia, Camerlengo e Puntatore) tenutasi la

mattina della Festa dei Santi Innocenti, il 28 dicembre 1689, nella

Cappella Paolina del Palazzo del Quirinale.

Il Cappellano Cantore Mazzoni, alle ore 16 in punto, celebrò la

Santa Messa bassa, dopo la quale ciascuno dei Cantori presenti,

esercenti e giubilati, si pose a sedere al suo posto. Con

l’invocazione dello Spirito Santo da parte del Maestro di Cappella,

iniziò la Congregazione, alla presenza di 31 cantori votanti.

Nell’ordine

della riunione, le prime votazioni per i nuovi Officiali riguardavano la

nomina del nuovo Maestro di Cappella.

Dopo

alcune votazioni infruttuose, i Cantori orientarono il loro voto su Don

Gregorio de Giudici, con l’esito pienamente favorevole, riportato

diligentemente nel Diario Sistino del 1689:

"Fu fatto uscire il Sig.r De Giudici, al quale toccava

di essere imbussolato per Maestro di Cappella, et hebbe voti fav.li n.°

26, e disfav.li n.° 5: onde avendo vinto il partito, fù eletto Maestro

di Cappella e da tutti li SS.ri Compagni ricevé il solito osculum Pacis"

(46).

Come

nuovo Maestro, Don Gregorio assistette ai Primi Vespri della

Circoncisione di Nostro Signore Gesù Cristo, accanto al precedente

Maestro, il romano Giovanni Matteo Leopardi, tenore, che cessava

nell’ufficio ed entrò in carica ai Primi Vespri dell’Epifania.

Nel

suo ruolo di Maestro della Cappella Pontificia, egli guidò l’opera

dei Cantori in alcune promozioni cardinalizie, registrate nel Diario

Sistino del 1690.

La

prima si tenne nel Palazzo del Quirinale, il 16 febbraio, con il

Concistoro Pubblico durante il quale il Papa concesse il cappello

cardinalizio a nove porporati. Giunto il primo di essi nella Cappella

Paolina, Don Gregorio fece intonare i mottetti prescritti per tali

occasioni, che i Cantori Pontifici proseguirono fino alla conclusione di

questo primo momento di preghiera. Al termine della cerimonia di

imposizione del galero nella Sala del Concistoro, due soprani sotto la

guida del Maestro di Cappella, intonarono il primo versetto del Te

Deum, che fu cantato dal Coro, processionalmente, verso la Cappella

Paolina. Un altro Concistoro Pubblico si tenne, sempre al Quirinale, il

2 marzo dello stesso anno, per la promozione cardinalizia di Mons.

Giacomo Cantelmi.

Nell’Archivio

del Collegio dei Cantori Pontifici, si conservano alcune lettere

indirizzate a Don Gregorio de Giudici, Maestro della Cappella

Pontificia, dal Cardinale Francesco Maidalchini, da Viterbo, creato da

Innocenzo X ed assegnato come Protettore dell’istituzione da

Alessandro VIII, il 22 ottobre 1689.

Le

prime riguardano l’ingresso, senza concorso, di due cantori in qualità

di soprannumerari, per diretta decisione del Pontefice. Il primo

cantore ammesso era il soprano Pasqualino Tiepoli, di Udine, che dopo

venticinque anni di servizio vestirà l’abito eremitico di Monte Luco

a Spoleto, con il nome di Frate Pier Clemente:

"Il

Sig. D. Gregorio de Giudici, Maestro della Cappella Pontificia darà la

cotta a Pasqualino Tiepolo, nella parte di soprano soprannumerario,

essendo questo l’ordine di N.S.

Dal nostro Palazzo, li 11 marzo 1690

F.

card. Maidalchini" (47).

In ossequio a questa decisione del Pontefice, Don Gregorio

fece chiamare il nuovo soprano, il quale, genuflesso davanti al Maestro

della Cappella Pontificia giurò di osservare le Costituzioni e le

consuetudini del Collegio. Subito dopo Don Gregorio gli impose la cotta

e lo ammise al bacio della pace, ufficializzando così il suo ingresso

nella prestigiosa istituzione.

L’altro cantore era il tenore romano Michele Fregiotti, morto

poi nel 1709:

"Sig.re

D. Gregorio de Giudici Maestro della Cappella Pontificia potrà dar la

Cotta à Michele Freggiotti, romano, per Ordine di N.ro Sig.re

ammettendolo alla parte di tenore sopra numerario, con che gli corra

l’anzianità, e giubilatione dal giorno che sara ammesso etc.

Dal N.ro Palazzo, q. di 9 di 8bre 1690

F. Card. Maidalchini

Niccolò

Frediani seg.rio "

(48).

La terza lettera riguardava il caso di Bartolomeo Monaci, ammesso

nel novembre 1689 come contralto castrato nella parte tradizionalmente

assegnata ai contralti naturali. Dopo aver constatato che tale decisione

era contraria alle consuetudini della Cappella e che, soprattutto, il

Monaci non poteva onorevolmente sostenere tale voce, troppo bassa per un

castrato, il Cardinale Protettore, con ordine del Sommo Pontefice,

decretò il passaggio del Monaci dalla voce di contralto a quella di

soprano.

"Al Sig.re D. Gregorio de Giudici M.ro di

Capella, della Capella Pontificia

Sig.re D. Gregorio de Giudici M.ro della Capella Pontificia.

Essendoci stato rapresentato nell’ultima Cong.ne tenuta avanti di Noi

dal Collegio de SS.ri Cantori della Cappella Pontificia e doppo anco da

gli Officiali incaricatoci il pregiudizio grande che nasce al Serv.o di

Dio, et della Santità di N.ro Sig.re dal mettere Contralti Castrati per

il servitio della sud.a Capella conoscendosi essere impossibile che li

suddetti possino esercitare come tali il Contralto nella detta Capella,

e non essendovi stato mai tale sempio, onde per oviare il futuro à tal

pregiudizio d’ordine di N.ro Sig.re datoci a bocca fara V.S. passare

Bartolomeo Monaci da Monte Alcino al Soprano per sopranumerario,

ammettendolo con la solita Giubilatione et anzianità, conforme hanno

goduto e godono gli altri. Iddio la prosperi, dal N.ro Palazzo li 12

genn. 1690

F.

Card. Maidalchini" (49).

Fra gli impegni che come Maestro della Cappella

Pontificia, vide confidati alla sua direzione, Don Gregorio de Giudici

curò personalmente le prove per i solenni riti della Settimana Santa,

che impegnarono tutti i cantori pontifici, con scrupoloso rigore, nei

giorni della settimana di Passione, precedente alla Domenica delle

Palme. Secondo le antiche consuetudini del Collegio, numerose

composizioni polifoniche dei grandi maestri Antifone, Responsori,

Tratti e Mottetti, erano destinate all’esclusivo uso

liturgico della Settimana Santa. Alcuni di questi brani, di purissima

melodia, ribadivano le istanze estetiche della scuola romana

post-tridentina, imponendosi per una grande serenità, solenne e

contemplativa al tempo stesso e per questo, erano unanimemente

apprezzati all’epoca.

Dopo la Cappella Papale della Domenica delle Palme, nel corso

della quale tre cappellani cantori cantarono solennemente il Passio,

il primo importante appuntamento per il Collegio dei Cantori Pontifici

fu, certamente, il Mattutino del Mercoledì Santo. Al termine di

alcune Antifone e Salmi, veniva intonata la prima Lamentazione

del Profeta Geremia, composta in canto figurato da Gregorio Allegri,

sui versetti tratti dal testo biblico, scritti dal Profeta Geremia e

deploranti la distruzione di Gerusalemme, con un acrostico sulle lettere

dell’alfabeto ebraico. Dopo la seconda e la terza Lamentazione di

Geremia in canto piano e le Lezioni del Notturno, fu cantato il Benedictus.

Ad ogni versetto del Cantico di Zaccaria, venne spenta una candela dal

candeliere triangolare posto sull’altare, creando un’atmosfera molto

intensa e suggestiva. Subito dopo il canto del Christus factus est,

il Papa lasciato il suo trono, si inginocchiò davanti all’altare e

tutti si prostrarono con lui. Appena conclusa la recita del Pater

noster segreto da parte del Pontefice, i cantori intonarono il Miserere

a due cori di Gregorio Allegri, una delle composizioni più ammirate e

celebri della Cappella Pontificia "che rapisce l’animo di

chi l’ascolta" (Andrea Adami) (50).

Questo

salmo in falso-bordone polifonicamente ornato e con versetti condotti in

stile monodico, affidato a due cori, uno di cinque voci e l’altro di

quattro voci, esercitava una profonda impressione sugli ascoltatori, sia

per i riti suggestivi che l’accompagnavano, sia per il geloso segreto

con cui il Collegio dei Cantori lo aveva avvolto e per gli abbellimenti

che i cantori si tramandavano dalla metà del secolo.

Tale

era l’apprezzamento generale di questa magistrale composizione, che

con espresso mandato, i pontefici proibirono la trascrizione e

l’esecuzione del Miserere di Allegri al di fuori delle

celebrazioni nella Cappella Papale.

La

liturgia degli ultimi tre giorni della Settimana Santa, il Triduo

Sacro, era pervasa da alcune ufficiature fra le più belle

dell’anno.

Al

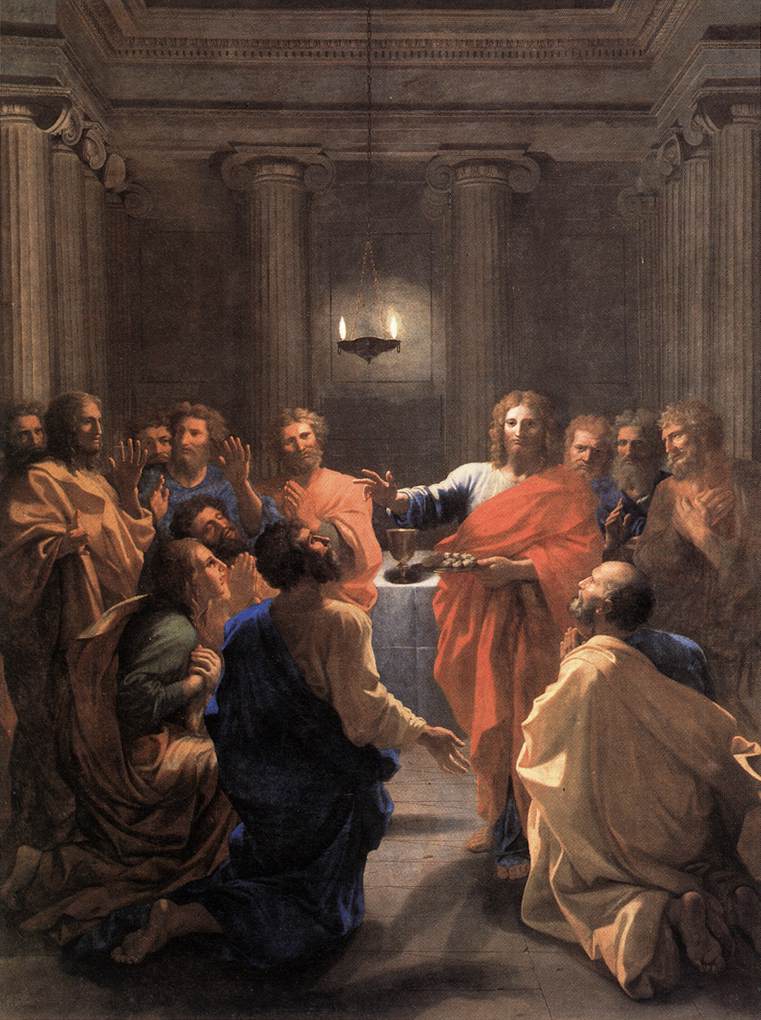

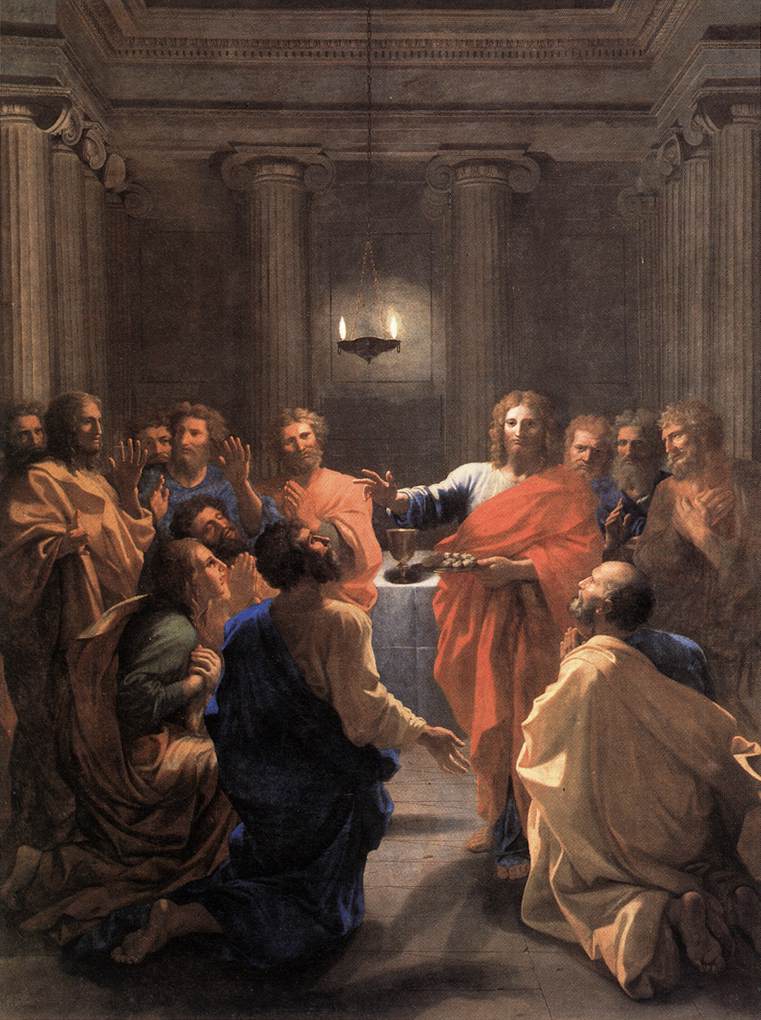

mattino del Giovedì Santo 23 marzo 1690, la celebrazione fu consacrata

al vivo ricordo della istituzione dell’Eucaristia e del Sacerdozio e

fra i brani più belli della Messa venne cantato il Mottetto per

l’Offertorio Fratres ego enim del Palestrina. Al termine della

Santa Messa, celebrata dal Cardinale Chigi, i cantori più novizi nelle

parti presero i libri e tutto il Collegio dei Cantori si recò fuori

dalla Cappella Sistina per la processione, nel corso della quale il

Pontefice Alessandro VIII, sorreggendo l’ostensorio, condusse il

Santissimo Sacramento verso l’altare della reposizione. Appena la

Croce uscì fuori dalla Balaustra della Cappella, Don Gregorio de

Giudici, in qualità di Maestro di Cappella, fece cenno ai cantori

contralti, i quali intonarono l’Inno Pange Lingua, che

accompagnò solennemente tutto il tragitto della processione.

Il

Venerdì Santo, la Solenne Azione Liturgica della Passione e Morte di

Nostro Signore Gesù Cristo, si svolse nella Cappella Sistina che aveva

assunto un aspetto di completa desolazione, con l’altare spoglio,

senza croce, né candelieri, né tovaglie.

Dopo

il canto del Passio, cioè della Passione secondo San Giovanni,

intonata da tre Cappellani Cantori, un soprano, un tenore ed un basso,

vennero recitate le Solenni Orazioni a cui seguì il rito

suggestivo dell’Adorazione della Santa Croce. Questo rito

traeva la sua origine nell’omaggio che i fedeli di Gerusalemme

tributavano il Venerdì Santo alla insigne reliquia della Croce, sulla

quale Nostro Signore Gesù Cristo era stato crocifisso. Il popolo

accorreva a prostrarsi davanti ad essa, baciandola con grande devozione.

Nella

liturgia latina, il solenne rito dello scoprimento e dell’adorazione

della Croce aveva inizio con l’ingresso della Croce coperta da un velo

violaceo ed accompagnata da due accoliti che recavano due candelieri

accesi. Prima veniva scoperta la sommità della Croce ed in due momenti

successivi il braccio destro e poi tutto il Santo Legno.

Ogni

volta, il Diacono del Vangelo cantava l’antifona Ecce lignum Crucis,

continuata da due tenori con le parole In quo salus mundi pependit,

a cui tutto il Coro dei Cantori rispondeva Venite adoremus.

Mentre

nel mezzo del Presbiterio il celebrante Cardinale Colloredo, tutto il

Sacro Collegio e la Prelatura si apprestavano ad adorare la Croce,

facendo tre genuflessioni e baciando i piedi del Santissimo Crocifisso,

Don Gregorio de Giudici fece intonare il canto devoto ed austero degli Improperi

a due cori del Palestrina, con cui i Cantori interpretavano la voce del

Signore, che invitava il suo popolo a ritornare a Lui, ricordandogli,

nei cosiddetti Rimproveri, i benefici innumerevoli di cui lo

aveva ricolmato attraverso i secoli, ottenendo in compenso

l’ingratitudine e le gravi offese e sofferenze della Passione.

Alcuni

versetti degli Improperi erano cantati, alternativamente dai due

cori, in greco ed in latino:

Agios

o Theos.

Sanctus

Deus.

Agios

ischiros.

Sanctus

Fortis.

Agios

athanatos, eléison imas.

Sanctus

Immortalis, miserére nobis.

Come

testimoniava Andrea Adami, gli Improperi del Palestrina venivano

intonati dai Cantori "adagio, e con voce sommessa, perché la

loro soavissima armonia rende un’interna devozione, e compunzione"

(51).

Al

Mattutino del Venerdì Santo, il Coro dei Cantori eseguì la Lamentazione

in canto figurato di Gregorio Allegri ed il Miserere a due Cori

dello stesso autore.

La

celebrazione della Vigilia Pasquale, svoltasi al mattino del Sabato

Santo 25 marzo, si componeva di varie parti, iniziando dal Canto dell’Exultet

iam Angelica turba caelorum, il festoso annuncio della Pasqua, il

Canto di Dodici Profezie, affidato ai Cantori Pontifici e le Litanie

Maggiori, sempre intonate dai Cantori, seguite dalla celebrazione

del Santo Sacrificio della Messa, il mistero in cui l’Agnello

pasquale, immolato sul Calvario per la salvezza del mondo e risorto dai

morti, ci ha meritato la redenzione.

Alla

Santa Messa celebrata dal Cardinale Lauria nella Cappella Sistina, fu

presente anche Papa Alessandro VIII.

Ai

Vespri, i Cantori intonarono all’inizio il Salmo Laudate Dominus

omnes gentes, in canto figurato ed al termine il Magnificat

di Luca Marenzio.

Nel

corso della Santa Messa della Domenica di Pasqua, celebrata dal

Cardinale Altieri, presente il Papa, prima del Vangelo, venne cantata la

celebre Sequenza Victime paschali laudes, testo di Vipo,

Cappellano dell’Imperatore Corrado, posta in musica dal Cantore

Pontificio Matteo Simonelli. Al termine del Canone, secondo una

antichissima consuetudine, il Coro dei Cantori non rispose Amen

alle parole del celebrante Per omnia saecula saeculorum. Tale

singolare tradizione aveva avuto inizio molti secoli prima: mentre San

Gregorio Magno celebrava in San Giovanni in Laterano, alla fine del

Canone, gli Angeli del Cielo risposero Amen, per cui in

venerazione di tale grande prodigio, le Costituzioni della Cappella

Pontificia prescrivevano tale omissione di risposta.

Ugualmente,

al Maestro di Cappella era confidata la direzione di alcuni particolari

servigi resi dal Collegio dei Cantori Pontifici, nelle solenni

cerimonie, in occasione delle quali essi erano chiamati ad allietare i

solenni conviti, offerti dal Papa nei Palazzi Apostolici, ai cardinali

che avevano assistito alle funzioni. Sotto la guida del Maestro di

Cappella, i Cantori eseguivano concerti e cantavano mottetti sacri in

latino, accompagnandosi con l’organo, il violoncello ed altri

strumenti. Anche le principali solennità dell’anno offrivano ai

musici pontifici l’occasione di far conoscere agli illustri personaggi

della Curia Romana ed agli ospiti di riguardo della Santa Sede le loro

eccelse qualità musicali.

Conclusi

i Primi Vespri di Natale, nel Palazzo Apostolico si trattenevano quei

cardinali che intendevano assistere al Mattutino ed alla Messa della

Notte di Natale, ai quali la Reverenda Camera Apostolica offriva "una

lautissima Cena, con apparecchio nobile di varj Trionfi, che

rappresentano i fatti della Natività del nostro Redentore"

(52). L’apparato della cena veniva prima benedetto e visitato dal

Sommo Pontefice, che ammirava le ricchissime argenterie ed i Trionfi,

preparati con i vari simboli e le decorazioni allusive del Santo Natale.

Prima

della cena, sotto la direzione del Maestro di Cappella, veniva offerto

un sacro componimento in musica con l’esecuzione di una Cantata

sopra la Natività di Nostro Signore Gesù Cristo, curata dai migliori

Cantori della Cappella Pontificia. L’esecuzione avveniva all’ora una

di notte nel salone riccamente addobbato ed illuminato della Sala Borgia

se il pontefice risiedeva in quei giorni al Vaticano o

nell’appartamento al piano del cortile se le funzioni si svolgevano al

Quirinale. Alla Cantata pastorale erano ammessi i cardinali che

intervenivano in mozzetta e ferraiolone rosso, la prelatura e la nobiltà

romana. Al termine della rappresentazione, il Maestro di Cappella, i

cantori e strumentisti partecipavano alla cena imbandita per i

cardinali.

Nel

1690, la Cantata per la Notte di Natale curata dal Maestro della

Cappella Pontificia Don Gregorio de Giudici fu “La Gioia nel seno

d’Abramo”, su testo di Silvio Stampiglia e musica di Flavio Lanciani,