CANTORE

E MAESTRO DELLA CAPPELLA PONTIFICIA

ALLA

FINE DEL XVII SECOLO

Quando Don Gregorio de Giudici giunse a Roma, la città gli

apparve come uno straordinario scrigno di tesori di arte millenaria, nel

quale erano incastonati i migliori gioielli del rinnovamento urbanistico

promosso dai pontefici negli ultimi decenni. L’immagine dell’Urbe

che si spalancò dinnanzi agli occhi attoniti del giovane chierico

offriva una serie imponente di opere architettoniche, senza eguale al

mondo, fra cui si ergevano, accanto a ruderi dell’antichità classica,

i modelli più ammirati dell’arte costruttiva del momento, che

ispiravano un senso di vivissima sorpresa e di intensa emozione per

grandiosità, linee, colori e concezione spaziale. Proprio in quegli

anni, Bernini aveva completato il Colonnato di San Pietro, Francesco

Borromini lo strepitoso Sant’Ivo alla Sapienza e pittori del calibro

di Pietro da Cortona e Carlo Maratta, nobilitavano sale e cappelle con

affreschi ammiratissimi. Quando Don Gregorio de Giudici giunse a Roma, la città gli

apparve come uno straordinario scrigno di tesori di arte millenaria, nel

quale erano incastonati i migliori gioielli del rinnovamento urbanistico

promosso dai pontefici negli ultimi decenni. L’immagine dell’Urbe

che si spalancò dinnanzi agli occhi attoniti del giovane chierico

offriva una serie imponente di opere architettoniche, senza eguale al

mondo, fra cui si ergevano, accanto a ruderi dell’antichità classica,

i modelli più ammirati dell’arte costruttiva del momento, che

ispiravano un senso di vivissima sorpresa e di intensa emozione per

grandiosità, linee, colori e concezione spaziale. Proprio in quegli

anni, Bernini aveva completato il Colonnato di San Pietro, Francesco

Borromini lo strepitoso Sant’Ivo alla Sapienza e pittori del calibro

di Pietro da Cortona e Carlo Maratta, nobilitavano sale e cappelle con

affreschi ammiratissimi.

L’immagine della Roma pontificia tracciata da Sisto V con

l’apertura di nuove strade, piazze e monumentali palazzi era stata

ripresa e perfezionata dai suoi successori, Alessandro VII Chigi e

Clemente IX Rospigliosi, che avevano promosso grandiose opere di

incredibile suggestione, simboli del potere pontificio, capaci di

dettare legge in Europa per oltre due secoli.

Roma era meta di schiere di letterati, pittori, artisti,

musicisti, viaggiatori e attori, che convenivano da ogni parte

d’Europa.

Con regolari cadenze ed in occasione di particolari

cerimonie, fioriva una serie impressionante di celebrazioni con musiche,

cori, luci, decorazioni, scenografie e grandi apparati nei luoghi sacri,

negli oratori e nei palazzi nobiliari e degli ambasciatori stranieri.

Come centro mondiale della Cristianità, la Roma papale aveva

accentuato, anche per mezzo di cerimonie ed apparati fastosissimi, quel

sincero rinnovamento religioso e spirituale promosso dal sacrosanto

Concilio di Trento. Sede del Sommo Pontefice, la città era divenuta un

centro ineguagliabile di committenza artistica in cui facevano a gara

fra loro i cardinal-nepoti, gli alti prelati, i nobili romani e

stranieri, le confraternite e le numerose fiorenti istituzioni

religiose.

Un aspetto fondamentale caratterizzava la

religiosità barocca:

la Chiesa militante celebrava la Gloria del Signore ed il suo splendore

incomparabile, attraverso l’opulenza dei materiali e delle forme,

esaltando la Fede e la Religione per mezzo dei migliori aspetti

sensibili che alludevano e preludevano, in terra, a quelli spirituali ed

ultraterreni della beatitudine celeste. All’interno delle chiese,

l’arte barocca celebrava i suoi suggestivi trionfi: dorature, stucchi,

drappi di stoffa pregiata, panneggi, marmi policromi, pitture e

sculture, tutto convergeva verso l’Altare, sul quale la Chiesa offriva

il Santo Sacrificio della Messa. Il fasto echeggiava anche nelle

facciate esterne delle chiese, popolate da un susseguirsi di statue di

santi, cornici, capitelli, colonne, stemmi ed emblemi. Alla straordinaria e memorabile attività culturale che

contrassegnò la seconda metà del XVII secolo a Roma, diede un impulso

notevole la Regina Cristina di

Svezia, convertitasi alla vera fede e

stabilitasi nella Città Eterna fin dal 1655, accogliendo nel Palazzo

Riario, sede della sua residenza, numerosi intellettuali, letterati,

scienziati e musicisti (come Bernardo Pasquini,

Alessandro Stradella ed

in seguito Arcangelo Corelli ed

Alessandro

Scarlatti). La Regina

Cristina promosse rappresentazioni, concerti, accademie culturali,

cerimonie ed eventi festivi, in cui veniva accentuata al massimo la

meraviglia e l’effimera bellezza delle forme e la caducità delle

cose. L’idealizzazione classica con ninfe, muse e pastori, ispirata ai

miti greci, portò, nel 1690, alla fondazione dell’Arcadia, un

nuovo e prestigioso sodalizio letterario ed artistico che influenzerà

il gusto dell’Europa intera. Un aspetto fondamentale caratterizzava la

religiosità barocca:

la Chiesa militante celebrava la Gloria del Signore ed il suo splendore

incomparabile, attraverso l’opulenza dei materiali e delle forme,

esaltando la Fede e la Religione per mezzo dei migliori aspetti

sensibili che alludevano e preludevano, in terra, a quelli spirituali ed

ultraterreni della beatitudine celeste. All’interno delle chiese,

l’arte barocca celebrava i suoi suggestivi trionfi: dorature, stucchi,

drappi di stoffa pregiata, panneggi, marmi policromi, pitture e

sculture, tutto convergeva verso l’Altare, sul quale la Chiesa offriva

il Santo Sacrificio della Messa. Il fasto echeggiava anche nelle

facciate esterne delle chiese, popolate da un susseguirsi di statue di

santi, cornici, capitelli, colonne, stemmi ed emblemi. Alla straordinaria e memorabile attività culturale che

contrassegnò la seconda metà del XVII secolo a Roma, diede un impulso

notevole la Regina Cristina di

Svezia, convertitasi alla vera fede e

stabilitasi nella Città Eterna fin dal 1655, accogliendo nel Palazzo

Riario, sede della sua residenza, numerosi intellettuali, letterati,

scienziati e musicisti (come Bernardo Pasquini,

Alessandro Stradella ed

in seguito Arcangelo Corelli ed

Alessandro

Scarlatti). La Regina

Cristina promosse rappresentazioni, concerti, accademie culturali,

cerimonie ed eventi festivi, in cui veniva accentuata al massimo la

meraviglia e l’effimera bellezza delle forme e la caducità delle

cose. L’idealizzazione classica con ninfe, muse e pastori, ispirata ai

miti greci, portò, nel 1690, alla fondazione dell’Arcadia, un

nuovo e prestigioso sodalizio letterario ed artistico che influenzerà

il gusto dell’Europa intera.

Fra i mecenati che si susseguirono negli anni di presenza di Don

Gregorio a Roma ebbero maggior luce i cardinali Benedetto Pamphili

e

Pietro Ottoboni. Il primo fu rinomato per le accademie domenicali che

riuniva  nel suo Palazzo al Corso, in cui venivano rappresentate

importanti composizioni e gli Oratori per i quali egli stesso scriveva

il libretto. Con l’elezione di Alessandro VIII Ottoboni, avvenuta

nell’ottobre 1689, il pronipote del Papa, il giovanissimo Card. Pietro

Ottoboni, inaugurò un eccezionale periodo di mecenatismo artistico e

musicale, che lo fece salutare come uno dei più grandi mecenati di

tutti i tempi. Con una vastità di interessi culturali e musicali di

certo non comuni, il Card. Ottoboni promosse una serie di eventi

musicali di genere sacro e profano con il concorso dei migliori

musicisti, fra cui le celebrazioni nella Chiesa di San Lorenzo in Damaso,

le Cantate per la Notte di Natale nel Palazzo Apostolico, alla presenza

del Papa e dei cardinali, numerosi oratori, cantate e sonate da camera,

eseguite nel suo Palazzo della Cancelleria, a cui guardavano con

ammirazione i musici di tutta l’Europa. nel suo Palazzo al Corso, in cui venivano rappresentate

importanti composizioni e gli Oratori per i quali egli stesso scriveva

il libretto. Con l’elezione di Alessandro VIII Ottoboni, avvenuta

nell’ottobre 1689, il pronipote del Papa, il giovanissimo Card. Pietro

Ottoboni, inaugurò un eccezionale periodo di mecenatismo artistico e

musicale, che lo fece salutare come uno dei più grandi mecenati di

tutti i tempi. Con una vastità di interessi culturali e musicali di

certo non comuni, il Card. Ottoboni promosse una serie di eventi

musicali di genere sacro e profano con il concorso dei migliori

musicisti, fra cui le celebrazioni nella Chiesa di San Lorenzo in Damaso,

le Cantate per la Notte di Natale nel Palazzo Apostolico, alla presenza

del Papa e dei cardinali, numerosi oratori, cantate e sonate da camera,

eseguite nel suo Palazzo della Cancelleria, a cui guardavano con

ammirazione i musici di tutta l’Europa.

Fra

i musicisti che operarono alla corte del Pamphili e poi dell’Ottoboni

ricordiamo innanzitutto Arcangelo Corelli, geniale violinista e

compositore fra i più grandi di tutta la Storia della Musica, membro

dell’Arcadia e vera autorità musicale della Roma di fine seicento.

Grande

stima godette anche Bernardo Pasquini

(qui per

ascoltare alcuni brani al Cembalo eseguiti live da Paola Nicoli Aldini), uno dei maggiori cembalisti e

organisti del secolo, che brillava per le sue improvvisazioni, con cui

sbalordiva gli ascoltatori. Verso il 1670, Pasquini divenne Maestro di

Cappella del Principe Giambattista Borghese, poi della Regina Cristina e

membro infine dell’Arcadia. Giacomo Carissimi, considerato ed ammirato

come il padre della forma moderna dell’Oratorio, Maestro di Cappella

della Chiesa di Sant’Apollinare del Collegio Germanico-Ungarico dei

Padri Gesuiti, portò a grande perfezione il genere oratoriale, in cui

la varietà drammatica era sostenuta da un accuratissimo accompagnamento

orchestrale.

Come

compositore di musica sacra si impose Giuseppe Ottavio Pitoni, Maestro

di Cappella fra i più celebrati dell’epoca, autore di un numero

immenso di messe, mottetti, antifone e salmi, che concluse la sua

carriera musicale come Maestro della Cappella Giulia in Vaticano e venne

sepolto nella Chiesa di San Marco.

Molti

musicisti di assoluto talento del periodo barocco soggiornarono a Roma,

dove iniziarono la loro parabola ascendente, propagando la loro

influenza in tutta l’Europa. Fra i compositori che si formarono a Roma

e vi dimorarono per un certo tempo, ricordiamo Alessandro Scarlatti,

giuntovi a soli dodici anni, che fin dalla sua prima giovinezza operò

con successo nell’ambiente musicale romano, presentando la sua prima

opera nel 1679, a diciannove anni, sotto la protezione della Regina

Cristina di Svezia e del Cardinal Pamphili.

Ugualmente,

il giovanissimo musicista modenese Antonio Maria Bononcini fu presente a

Roma negli ultimi anni di residenza di Don Gregorio de’ Giudici,

facendosi ammirare per le proprie geniali qualità di violoncellista e

compositore. Ugualmente,

il giovanissimo musicista modenese Antonio Maria Bononcini fu presente a

Roma negli ultimi anni di residenza di Don Gregorio de’ Giudici,

facendosi ammirare per le proprie geniali qualità di violoncellista e

compositore.

Negli

anni cruciali per l’affermazione dell’arte musicale barocca, con il

rinnovamento dei gusti, degli stili, tecniche e pratiche musicali e

l’emancipazione dai vincoli polifonici, l’ambiente romano fu

estremamente idoneo all’affermarsi di iniziative musicali che

impegnavano una folta schiera di protettori e mecenati, esecutori,

editori e tipografi nel genere sacro e profano, nell’intento di

superare con fervida fantasia, i canoni del classicismo rinascimentale.

Proprio a Roma si dispiegò l’opera di numerosi artisti di prima

grandezza, verso le nuove conquiste estetiche del melodramma e della

musica strumentale che iniziarono a definirsi con una propria ed

acclamata dignità artistica.

In

questo particolare momento, assunse un ruolo di primissimo piano la

Congregazione dei Musici di Santa Cecilia, un organismo a statuto

pontificio ordinario, riconosciuto ed approvato con vari documenti

papali, fra cui una Bolla di Papa Sisto V ed un Breve di Urbano VIII (1).

Queste

disposizioni apostoliche simili a quelle emanate in occasione della

costituzione di nuovi ordini religiosi, istituti, collegi e

confraternite, assegnavano al sodalizio ceciliano dei compiti molto

prestigiosi nel panorama artistico e culturale della Città Eterna. Le

cerimonie musicali negli appuntamenti prestabiliti per statuto nel suo

calendario liturgico e l’assistenza sociale dei musici confratelli

infermi o indigenti, ne fecero un eccellente istituto di arte musicale e

di provvida assistenza benefica.

Alla

metà del XVII secolo, i membri della Congregazione erano interpellati

dall’alto patriziato romano per gli interventi musicali in occasioni

festive e celebrative, fornendo strumentisti, musici, cantori e

organisti di primissima scelta e svolgendo una assidua vigilanza nei

settori della vita musicale pubblica romana. Proprio in quegli anni,

l’attività dei Barberini e dei Rospigliosi nell’organizzazione

degli spettacoli musicali, consentì alla Città di Roma di assumere una

posizione di assoluta preminenza nel panorama del teatro musicale

dell’epoca.

La

Congregazione dei Musici di Santa Cecilia aveva una struttura interna

precisamente definita nelle cariche onorarie ed effettive. Il Cardinale

Protettore conferiva prestigio, lustro e protezione al sodalizio in

tutte le sue difficoltà, mentre il Prelato Primicerio assumeva

le vere funzioni di presidente dell’istituzione. Accanto a queste

figure si affiancavano, per i compiti pratici ed organizzativi, i “Guardiani”,

presidenti delle varie categorie dei congregati: maestri di cappella,

strumentisti, cantanti (musici) e organisti. Il Camerlengo era il

tesoriere e responsabile amministrativo, affiancato dal Segretario.

Molta

importanza rivestivano le cariche di Infermiere e Visitatore

delle Carceri, impegnati scrupolosamente nelle pratiche

assistenziali in favore dei congregati, che costituivano una parte

ammirevole dell’attività del sodalizio ceciliano.

I

Verbali di due sedute della Congregazione dei Musici di Santa Cecilia

documentano l’aggregazione del sacerdote e musico ceccanese Don

Gregorio de Giudici all’insigne istituzione romana e, nel contempo,

offrono uno squarcio di luce sulla sua biografia artistica e sulla sua

personalità umana.

Egli

risultava aggregato al sodalizio ceciliano nella categoria degli

esercenti, come musico cantore che svolgeva stabilmente ed ufficialmente

una apprezzata attività artistica nelle cappelle e basiliche romane.

In

ogni caso, i dati su Don Gregorio che si ricavano dalle due sedute,

hanno valore retrospettivo e ci inducono a ritenere che il giovane

cantore facesse parte del sodalizio già da qualche tempo, figurando fra

i congregati intervenuti alle riunioni nella categoria degli artisti che

godevano di una posizione sociale e di una affermazione artistica

riconosciuta professionalmente.

Nel

caleidoscopico e fervido ambiente musicale romano, Don Gregorio era una

personalità musicale già in vista ed un serio professionista, che

svolgeva la sua attività in posizioni di prestigio e con una precisa

vocazione musicale. Certamente, egli si sentiva molto fiero del grande

privilegio che gli veniva concesso di appartenere alla

istituzione, considerandosi quasi insignito di una preziosa

onorificenza artistica.

La

prima seduta in cui figura il nome di Don Gregorio de Giudici si tenne

il 18 marzo 1664, nella Chiesa di  Santa Maria Maddalena, presso i Padri

Ministri degli Infermi di San Camillo de Lellis (2). In quella

occasione, la Congregazione Generale composta da ben 48 membri, venne

chiamata ad eleggere i nuovi Officiali, cioè i quattro Guardiani,

il Camerlengo, il Segretario, i Sindici e gli Infermieri.

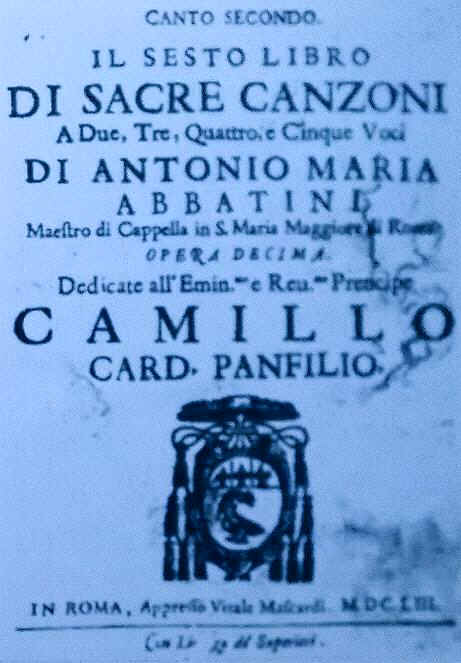

Nel corso delle votazioni, fu confermato Guardiano dei Maestri di

Cappella Antonio Maria Abbatini, mentre per l’ufficio di Guardiano

degli Organisti, si fronteggiarono varie candidature fra cui quella

di Ercole Bernabei e Arcangelo Lori. Santa Maria Maddalena, presso i Padri

Ministri degli Infermi di San Camillo de Lellis (2). In quella

occasione, la Congregazione Generale composta da ben 48 membri, venne

chiamata ad eleggere i nuovi Officiali, cioè i quattro Guardiani,

il Camerlengo, il Segretario, i Sindici e gli Infermieri.

Nel corso delle votazioni, fu confermato Guardiano dei Maestri di

Cappella Antonio Maria Abbatini, mentre per l’ufficio di Guardiano

degli Organisti, si fronteggiarono varie candidature fra cui quella

di Ercole Bernabei e Arcangelo Lori.

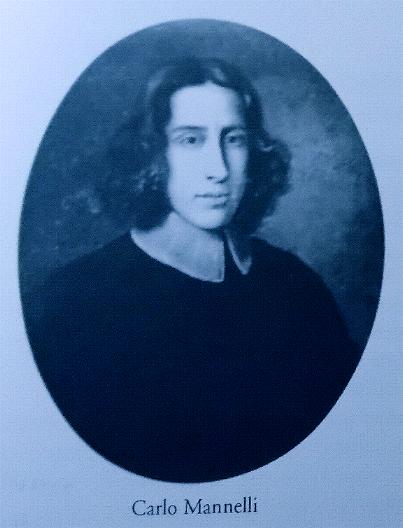

Il

Verbale della seduta costituisce un documento di grande importanza

storica, nel quale Don Gregorio risulta a diretto contatto su un piano

non solo artistico, ma anche umano e sociale, con alcune personalità

del mondo musicale romano di assoluto rilievo ed estremamente influenti,

come Antonio Maria Abbatini, Francesco Foggia, il celebre violinista

Carlo Mannelli ed il cantore Francesco Litrico. Questi personaggi, con

intenti di sincera fraternità e spirito di collaborazione,

partecipavano all’attività di un sodalizio che preparava, in quegli

anni, una nuova epoca per l’arte musicale, scenica, vocale e

strumentale romana, promovendo, nello stesso tempo, una serie ammirevole

di iniziative di carità.

Il nome di Don Gregorio è nuovamente citato nel Primo Volume dei “Verbali

delle Congregazioni Generali e Segrete”, in data 22 ottobre 1669

fra i partecipanti alla Congregazione che si riunì sotto la presidenza

del Primicerio, Mons. Girolamo Casanate, celebre letterato e futuro

cardinale (3). Nella seduta vennero assunte delle importanti decisioni

in ordine alla organizzazione di grandi celebrazioni musicali per

l’imminente festa di Santa Cecilia.

Come

attestano i due verbali, in queste sedute della Congregazione vennero

trattati problemi di particolare natura e di significativa portata,

relativi ai domini dell’arte e dell’assistenza sociale, a conferma

dell’importanza dei compiti assunti dal sodalizio ceciliano negli anni

del rinnovamento culturale e musicale della società romana, che

caratterizzarono la seconda metà del XVII secolo.

|

1)

Sulla Congregazione dei Musici di Santa Cecilia, si veda REMO GIAZOTTO, Quattro

secoli di storia dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, 2 voll.,

Roma 1970. Per uno sguardo d’insieme sul periodo romano negli anni di

Arcangelo Corelli, si veda lo Speciale Amadeus su Arcangelo Corelli,

De Agostini – Rizzoli Periodici, Milano 1998, con articoli di Massimo

Rolando Zegna, Gloria Staffieri e Carlo Vitali.

2)

Archivio dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Verbali delle

Congregazioni Generali e Segrete, Volume I, cc. 41 r et v. Nei

registri del sodalizio, la posizione di Don Gregorio de Giudici come

congregato è la numero 299.

3) Ibidem, cc. 21 r et v.

|

La

Triade Barocca (Haendel.it - handelforever.com e GFHbaroque.it)

ringrazia infinitamente l'avv. Stefano Gizzi per la disponibilità e la

concessione di condividere con tutti gli appassionati squarci

dettagliatissimi del periodo barocco, che ruotarono attorno alla figura

di Don Gregorio de Giudici

Torna

all'Index di Don Gregorio De Giudici

A

cura di

Il

Principe del Cembalo - Rodelinda da Versailles

Arsace

da Versailles - Faustina da Versailles

Arbace

- Alessandro - Andrea - Carla

Stefano

Gizzi

Torna

alla Home di Versailles

Vai

a Versailles en clavecin

Torna

alla Home

Vai

a GFHbaroque.it

|

![]()

![]()